党的二十大报告明确提出“实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑”,强调要“着力造就创新人才”。教育部《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》也进一步提出“建立拔尖创新人才早期发现机制”。在此背景下,各地中小学积极响应政策号召,纷纷探索科学教育的新路径、新方法,致力于在孩子们心中播撒下科学的种子,为培养未来的拔尖创新人才奠定坚实基础。通过形式多样的科学教育活动,引导学生亲近科学、喜欢科学,激发他们对科学探索的浓厚兴趣与不竭动力。奉贤区科学教育初中物理学科社团在区教育局和区教育学院教研中心的关心和指导下应运而生。

强化初高中衔接,储备拔尖人才

为全面加强我区物理学科创新人才培养体系建设,充分发挥初中物理学科社团的育人功能,重点强化“科研素养系统培育”与“初高中能力无缝衔接”两大核心板块。通过“让物理探究扎根生活土壤”的实践理念,引导学生从日常生活现象中发现物理问题;以“用衔接设计搭建成长阶梯”为实施路径,特别邀请高中物理教研员熊安丽老师担任指导专家,组织区内骨干青年教师团队,深入研究了初中物理课程标准与高中物理教学要求的衔接点,系统梳理了包括运动学、动力学、光学等在内的12个核心知识模块,同时针对物理竞赛中的高频考点进行专项分析,梳理创建了区本教学资源。目前,设立了6所点位学校并在全区铺开,基本每所学校都在课后服务时间段开展活动。在教学实践中,我们创新性地将竞赛题目中的“高阶解题思维”转化为适合初中生的学习任务。这一举措既有效培养了学生的逻辑推理、问题分析等关键能力,又潜移默化地渗透了高中力学的基础概念和方法论,实现了初高中物理学习的平稳过渡和能力跃升,为学生的持续发展奠定了坚实基础。

深化科学教育,实现课堂转型

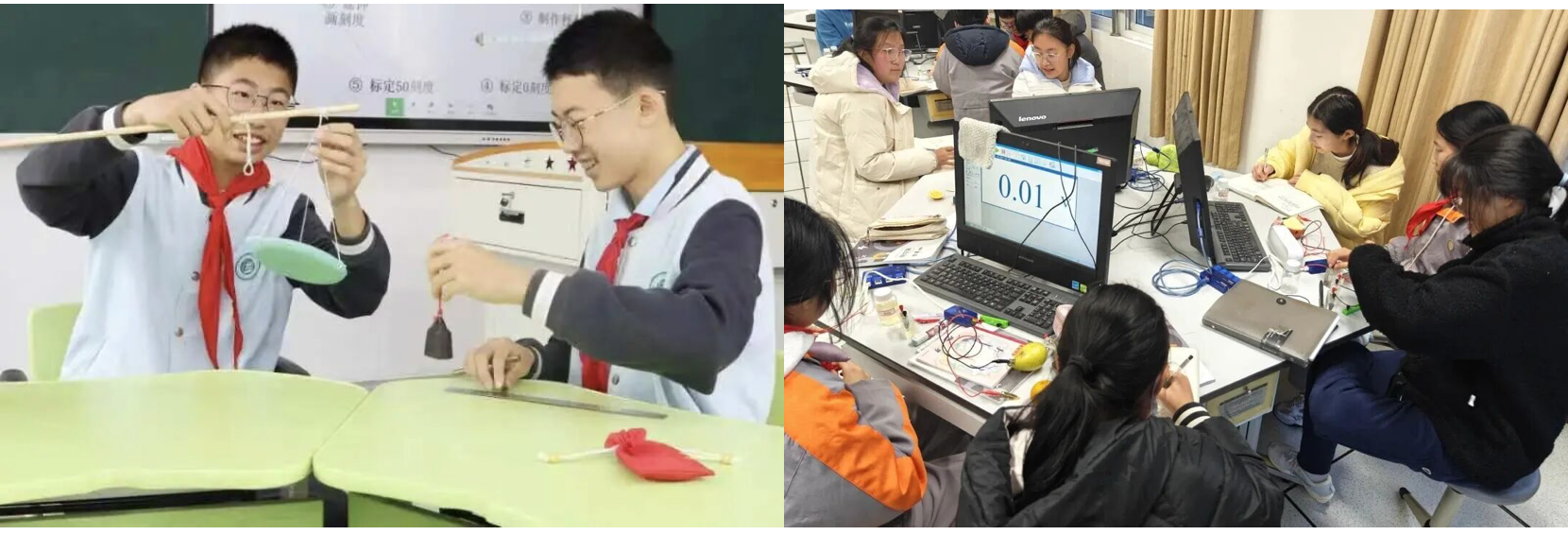

在奉贤区初中物理的课堂上,教师们积极创设生动有趣、贴近生活的教学情境,鼓励学生提出自己的见解和疑问,通过小组讨论、辩论等形式,激发学生的思维碰撞。同时,注重实验教学,引导学生通过亲手操作实验,观察现象、分析问题、总结规律,培养学生的科学探究能力。此外,教师还引导学生参与物理小课题的研究,从问题的提出、假设设定、实验设计到结果分析,全程由学生自主完成,这种探究式的学习方式不仅培养了学生的科研能力,还让他们体会到了科学研究的乐趣和价值。

汇贤中学八年级的学生们在物理老师的指导下,以“中国古代乐器”为主题,通过查阅历史资料、观看纪录片等方式,深入了解传统乐器的历史渊源和制作工艺。同学们充分发挥创意和动手能力,利用日常生活中常见的材料如纸盒、橡皮筋、竹管等,精心制作出一件件简易但富有创意的乐器。青溪中学顾军峰老师带来题为《人体中的杠杆》的课堂教学展示,巧妙地将物理知识与日常生活相结合,通过视频引入和实验探究,生动揭示了不良姿势对身体的具体影响,有效提升了学生的健康意识。上外附中俞快老师带来《海上丝绸之路:“上外附中杯”自制船舶航行比赛》,以海上丝绸之路为情境主线,采用跨学科实践的教学模式,将物理知识与历史工程学中的造船技术相融合,结构清晰,拓宽了学生的学习维度。该活动以载重比赛为核心任务驱动,激发了学生的学习兴趣,通过项目式的学习,将浮力知识转化为解决实际问题的能力,同时渗透了爱国主义教育。在奉贤区的初中物理课堂上,课堂转型的步伐从未停歇。教师们不再局限于传统的讲授模式,而是积极引入现代信息技术,如人工智能、“三个助手”平台、DIS实验等,为学生打造沉浸式的学习体验。

举办学科文化节,播撒科学种子

各校举办物理学科文化节活动,激发了同学们爱物理、学物理和用物理知识解决实际问题的热情,提高了他们的观察能力、思维能力、实践能力和创造能力,拓宽了思维,也给老师带来了无限的惊喜与感动。

南桥中学物理组开展物理学科周的活动,学生制作物理学科小报,通过动心、动脑、动手、动嘴,结合所学的物理知识动手制成成品,体现物理核心素养的培养。开展知识竞赛,展现学生才思敏捷,灵活应用。弘文学校物理组通过组织学生跨学科主题实践活动,突出物理学科特色,探索学科间的知识融合与迁移,丰富了学科文化。学生体验到了科学的奥妙以及与生活的紧密联系,也激发了他们对物理和化学跨学科融合的好奇心和探索潜力。育秀中学、待问中学八年级全体学子以科技经典《天工开物》为舟,亲历一场跨越时空的科技文明对话。一张张图纸化为立体的智慧结晶。各班“匠心小鲁班”们严格依照《天工开物》的古老原理,让书中精妙的机械装置在指尖重生。智慧的火花在动手实践中被悄然点亮。

为了进一步推动课堂转型,奉贤区还加强了与高校、科研机构的合作。各校通过邀请专家学者进校园、组织学生参观科研实验室等方式,让学生近距离感受科学的魅力和前沿动态。这些活动不仅拓宽了学生的视野,还为他们未来的学术发展和职业规划提供了有益的参考。

在推进科学教育深化的过程中,奉贤区初中物理教学将继续构建生动有趣的教学情境,重视实验教学与探究式学习,积极引入现代信息技术,加强初高中衔接,深化与高校及科研机构的紧密合作,为培育未来的创新人才奠定了坚实的基石。