“到2027年,生物医药产业规模突破5000亿元,其中工业产值突破1000亿元,创新药械产值占比达到35%~40%;三年新获批自主创新1类新药15个以上,新机制、新靶点创新药2~4个,全球首发产品实现倍增;培育百亿级创新药企1~2家,新增五十亿级单品1~2个;10个以上自主创新药械产品进入国际主流市场。”

2025年7月,《浦东新区生物医药产业园区功能提升方案(2025—2027年)》(以下简称“《方案》”)正式发布,浦东生物医药产业迎来了两年的新任务“剧本”。加快建设“要素集聚、生态完备、配套齐全、活力四射”的世界级生物医药产业园区,致力打造全球创新药械首发地、科学家创业首选地、制度改革首创地。

其中,“张江科学城”“张江药谷”品牌等字眼在《方案》中多处被提到。在打响“张江药谷”品牌方面,《方案》指出,要统一“张江药谷”标识,增强园区辨识度、显示度与整体感。

张江药谷历经30余年的开发建设,以雄厚的生物医药产业基础蜚声海内外。一代代张江生药人接力,不断擦亮“张江药谷”这张金字招牌。

此次任务“剧本”已下达,张江生药人如何应对?

PART.01

产业积淀:

“大象”与“蚂蚁”共舞,实现创新的双向奔赴

“写在纸巾上的化学式,20年后改写全球抗癌药格局”——这是中国首个从早期发现到临床开发全链条自主完成的抗肿瘤原创新药呋喹替尼的创新注脚。

(图片来源:和黄医药)

目前,该药已在全球30多个国家获批或上市,成为十余年来转移性结直肠癌治疗领域全球首个获批针对所有三种VEGFR的选择性抑制剂,填补了全球市场空白。在2024上海市科学技术奖励大会上,扎根张江20余年的和黄医药更是凭借“中国一类新药呋喹替尼的自主研发与产业化”项目荣获2024年度上海市科技进步奖一等奖。

像呋喹替尼这样的创新药在张江并非个例。据张江药谷数据统计,截至2025年6月底,张江科学城今年已获批上市1类创新药和创新医疗器械8个,包括两款国内“首个”:

1.中国首个本土药企自主研发的酶替代罕见病药物,以及中国首个通过生物制品分段生产试点的创新生物药——北海康成研发的注射用维拉苷酶β(商品名:戈芮宁);

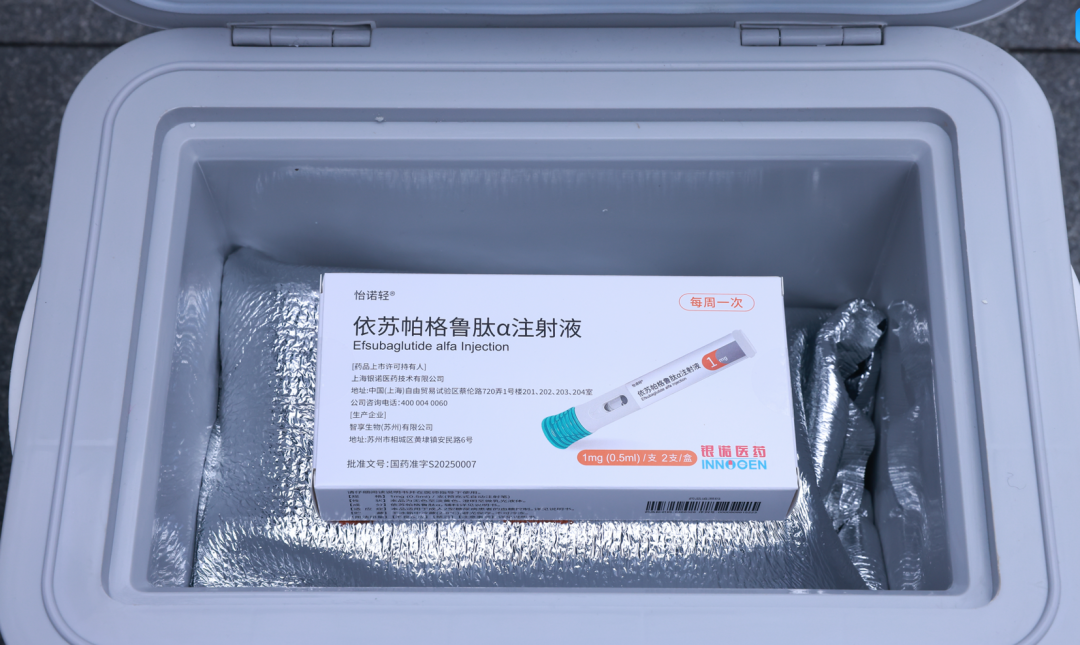

2.中国首个具有自主知识产权的人源长效GLP-1受体激动剂——银诺医药自主研发的依苏帕格鲁肽α注射液(商品名:怡诺轻)。

创新药上市,更是引发了进一步的“连锁反应”,其中便体现在资本市场的活跃度上——2025年6月9日,拥有首款商业化产品的银诺医药在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

创新成果不断在张江涌现的背后,离不开其雄厚的产业积淀,以及创新人才的聚力——作为生物医药创新核心区,张江科学城目前已集聚各类生物医药领域创新主体2300余家;全球医药和器械企业10强有2/3入驻张江,全球医药20强有10家在张江设立开放式创新中心,中国医药工业百强也有超40%布局张江。

目前,张江已形成“孵化器-加速器-大企业开放创新中心”梯度联动和创新载体供给体系,打造了张江药谷平台、中科创星、XNode创极无限等近30家产业孵化器,集聚了强生JLABS@上海、罗氏中国加速器、西门子医疗上海创新中心等超过20家生物医药方向的大企业开放创新中心(GOI),大企业利用其技术、资本、平台等优势,对初创企业赋能,加速推动成果孵化,助力生命科技公司轻装上阵、降本增效,提速研发进程。

(图片来源:罗氏中国加速器)

以罗氏中国加速器为例,作为罗氏集团全球首个自主建立并运营的加速器,该加速器始终立足于挖掘生物医药领域的创新力量。据其官方最新数据显示:截至2025年7月,拓济医药、剂泰医药、科因生物、奕拓医药、德睿智药等超过20家中国本土初创企业成为罗氏中国加速器的成员企业,涉及广泛的业务领域,涵盖新型生物学机制、平台与药物模式、分子胶、环肽、新型抗体偶联药物(ADC),以及RNA和细胞疗法。

这些创新力量背靠罗氏这棵跨国企业(MNC)“大树”,正通过其全球化研发布局,从张江走向国际市场。以拓济医药为例,在近年来热门的ADC赛道,其自主研发的TJ101项目于2025年4月正式获得美国食品药品监督管理局(FDA)的新药临床试验申请(IND)批件。

TJ101

TJ101是一种双特异性ADC,靶向EGFR和B7-H3,针对晚期实体瘤进行治疗。与传统的单克隆ADC相比,TJ101利用双特异性ADC技术增强肿瘤杀伤,选择性并最小化脱靶毒性。

EGFR是临床验证的促肿瘤生长和转移靶点,B7-H3是与肿瘤进展相关的免疫检查点蛋白。EGFR和B7-H3在实体瘤中经常共表达,包括肺癌和头颈癌,是理想的双特异性抗体ADC靶点组合。临床前研究证实:TJ101选择性结合表达EGFR/B7-H3的肿瘤,诱导强烈的细胞杀伤作用,并在小鼠模型中表现出强大的抗肿瘤效果。

拥抱创新的张江向来是“不拘一格降人才”:不论是如同“大象”那样的MNC(跨国药企)、Bigpharma(大型药企),还是似“蚂蚁”般的Biotech(生物科技公司),都能在张江这个聚力创新的平台上共舞。

PART.02

人才禀赋:

创新泉涌,打通从paper到商业化落地的产业链路

谈及“创新的源泉”所在,创新药企的相关负责人往往都会给出相似的答案:人才。

当前,张江科学城汇聚了生物医药相关从业人员9.6万人,其中,高学历人才和海外人才占比较高。

在去年12月底举行的2024浦东国际人才港论坛上,《2024浦东新区生物医药产业人才发展趋势报告》显示:浦东生物医药产业从业人员占全市近一半数量。从学历上看,浦东生物医药产业从业人员本科及以上学历均值为60.6%,其中博士占比4%;从高学历人才占比来看,近几年数量稳步提升,高学历人才流入量同比增长2.5%,海外人才占比也稳中有升。

在与一些创新药企业的对话中,我们不难发现:不少企业围绕一名首席科学家及其多年来积淀的创新成果,组建一支创业团队,并将其商业化落地。

位于张江药谷平台的类器官研发商合珀生物就是一个典型的例子。其联合创始人Volker Lauschke(沃克)教授和技术顾问Magnus是团队的核心人物,也是合珀生物的技术源头。

据合珀生物联合创始人周婷婷介绍:“他们都是欧洲毒理学的专家,也是EMA评审专家。这也是我们跟其他类器官公司相比,比较大的优势之一。类器官公司创始团队如果没有毒理药理学背景,是比较难理解药企的需求的,也很难做好临床前CRO的业务。我们具备相应的知识背景,跟药企沟通得比较顺畅,也会听取他们的意见,再思考和设计产品。”

恩凯赛药实验室一角

(图片来源:恩凯赛药)

另一家入驻张江基因岛的细胞治疗企业恩凯赛药则是由以田志刚院士为首的核心技术团队组建的,专注于以NK细胞为基础的创新细胞药物技术转化和开发,致力于为广大患者提供更有效和安全的精准免疫治疗手段。

作为中国免疫学领域的旗帜性人物,田志刚院士是国际免疫学联盟16位执委之一。他和他的团队在NK细胞生物学的研究和应用开发上已有30多年的积累,更是在全球最早提出了同种异体NK细胞的临床应用价值,并在NK细胞生物学及疾病研究中有扎实深厚的基础。

很多企业选择张江的重要原因,就是张江拥有完整且集聚的产业链上下游,在这里,“专业的人做专业的事”。

一个巨大的生物医药产业生态圈在张江逐步形成:各种要素齐全,产业链成熟度高,集产业投资、项目孵化、公共平台、行业交流、新药发现、新药研发咨询、CRO服务、IPO等新药研发必备要素于一体。

诸如类器官、NK细胞疗法等创新疗法和新技术,从实验室的paper到商业化公司的money,往往需要走过数十年的时间,但在张江药谷完整的产业链条之下,新药、新器械、新技术的商业化之路会走得更加顺畅。《方案》下达的任务“剧本”,看似任重道远,但拥有30余年生物医药产业积淀的张江对此颇有底蕴和底气。