鲜度提升2倍的蚝油汁、能辅助调节血压的功能豆浆……你知道吗?这些看似神奇的产品背后,藏着一个共同的“密码”——AI设计的酶分子。

酶是生物制造的关键,但传统酶改造如同“盲人摸象”,效率低、成本高。而在“大零号湾”,华东师大教授、国际知名酶工程专家张鲁嘉创办的上海嘉倍潆生物科技有限公司,将酶设计的复杂度大幅降低,对标国际巨头的十多款产品,不仅在食品、医药等领域打开了国产替代的大门,而且在皮革、造纸等行业的产业升级方面也实现了重大突破。

“我们的酶就像‘生物合成的芯片’,能嵌入各种场景。”张鲁嘉告诉记者。

张鲁嘉教授团队在实验室工作

从“章鱼捕食”到“水斗篷”

科研工作者的“异想天开”

“酶的催化过程很复杂,就像大章鱼捕食,要游过去、抓住猎物、一口口吞下,再消化排出,每一步都是连续的动态变化。”张鲁嘉用这个生动的比喻解释传统酶设计的困境。过去,科学家们试图计算整个催化过程,计算量惊人。而张鲁嘉团队提出的“近进攻态高效计算设计理论”则直接抓取最核心的构象进行计算,让复杂度下降了多个数量级。

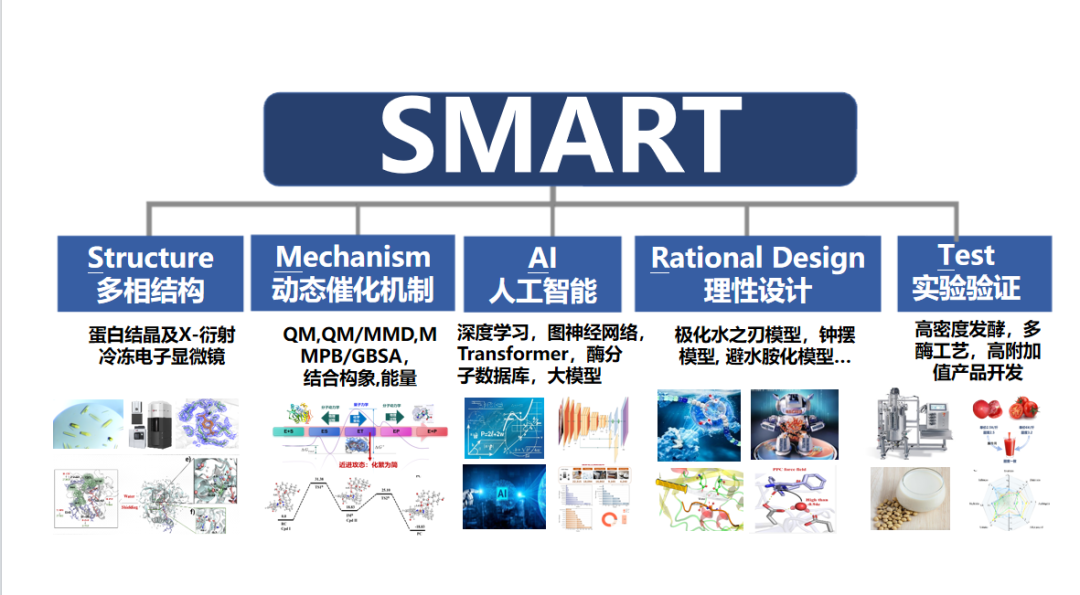

这一理论支撑的“SMART”智能酶分子设计改造平台,已迈入第三代AI驱动阶段。不同于行业内“以实验为主”的定向进化技术,或“以计算为主”的蛋白质设计技术(前两代技术处理难度极高),嘉倍潆融合了解析氨基酸序列的Transformer模型与解析蛋白结构的GNN模型,构建出多模态AI系统。“我们整合了序列、结构、能量参数等多维信息,预测精准度已达国际领先水平。”张鲁嘉说。

随着酶设计从盲目试错转向精准定制,团队已建立国内首个收录超20万条数据的轻工酶数据库,同时在国家智能实验室支持下,正建设全球最大的“漏斗型”数据库。更令人瞩目的是,团队对“全水相生物肽键合成酶”的突破——这项成果最初被张鲁嘉戏称为科研工作者的“异想天开”。

几十年来,学界公认水相环境中无法实现肽键连接。一次望着樱桃河沉思时,张鲁嘉突然想到:“化学反应存在逆反应,既然有蛋白水解酶,那是不是也能反过来合成蛋白质?”他顺着蛋白质合成的基本原理推演:“在利用核糖体合成蛋白质时,庞大的分子机器核糖体会构建封闭空间隔绝水,我们能不能仿照这个逻辑?”

循着这一思路,团队最终在酶表面构建出类似“水斗篷”的疏水反应腔,让纯水环境下的肽键连接成为现实。这项技术不仅能合成高强度蛛丝(解决了蜘蛛养殖难、蛛丝片段短的行业难题),还能精准合成阿尔茨海默病检测试剂盒的关键抗体片段。“它甚至能在活体细胞里使用,未来应用会远超想象。”张鲁嘉眼中闪烁着兴奋的光芒。

从实验室到酱油瓶

高校教师经营企业的“任性”

不同行业对酶的需求千差万别。食品加工要增鲜不降质,医药检测需精准到单个氨基酸,饲料生产则要求酶能扛住85℃制粒高温。嘉倍潆的解法是用SMART平台“量身定制”。

“不是先做酶再找应用,而是企业先把问题抛过来,我们复刻场景再设计。”张鲁嘉解释了嘉倍潆的独特逻辑。比如与海天味业合作的增鲜酶,团队先拿到了样品,再根据样品做出了具备最适活性和选择性的酶,最终让鲜味氨基酸含量提升5倍,鲜味提升2倍。现在嘉倍潆服务的十几家企业里,有海天、清美这样的巨头,也有初创公司。

这种能力让嘉倍潆在国产替代中突围。面对某些国际品牌垄断90%高端市场的现状,张鲁嘉的策略很直接:“我们选择做高端酶,因为国内酶企业多聚焦淀粉酶等大宗品类,而高端酶技术壁垒高、附加值大。”依托顶尖科研实力,嘉倍潆构建了“别人做不出,我们能做”的核心竞争力。

“高端酶的价值不在酶本身,就像芯片嵌入手机,我们这款‘生物合成芯片’要嵌入产业解决实际问题,才是国产替代的关键。”这也是张鲁嘉认为自己作为高校教师经营企业的“任性”之处。

从樱桃河到碳未来

探索酶制剂的无限可能

2024年5月,嘉倍潆入驻大零号湾华东师大孵化器,这里的“全链条支持”让张鲁嘉少了后顾之忧。“孵化器帮我们对接融资、合作资源,连办公场地都是现成的。”更关键的是高校资源的协同。张鲁嘉举例,上海交大的冷冻电镜价值数千万,维护费每年超百万,企业无法负担,而通过产学研合作,这些资源就能直接服务于实验室。

在这片创新创业沃土的滋养下,嘉倍潆团队的冯英慧博士凭借酶分子设计项目斩获第四届“海聚英才”全球创新创业大赛金聚奖,硬核技术实力得到权威认证。

在张鲁嘉眼中,酶的潜力才刚刚展露冰山一角。从更宏大的视角出发,他正思索“二氧化碳固定”这样的终极命题——他相信酶能像合成氨技术改变农业那样,改写人类利用碳资源的历史。

如今,站在办公室窗前,张鲁嘉的视野里不仅有樱桃河的潺潺流水,更清晰映照出酶制剂产业的无限可能。在计算科学、实验技术与AI算法共同铺就的创新之路上,嘉倍潆正推动着“中国智造”的酶,一步步走向更广阔的全球舞台。