刚刚过去的2024年,全球范围内越来越多的“硅基生命”——人形机器人进入了人类社会,比如进厂打工的Agility机器人、优必选Walker S,学会了煎牛排的1X机器人,春晚舞台上扭秧歌的宇树机器人……在以ChatGPT为代表的通用人工智能革命的驱动下,人形机器人产业风起云涌,政策接连出台,众多科技巨头加码布局,投融资消息频传,概念股大涨……俨然已是科技界“顶流”。

业界都在说,2025年或将是人形机器人量产的元年。但这一说法能否成为事实,后续产业能否延续2024年盛况,全产业链协同创新生态的构建成为关键之举。

上海浦东为推动人形机器人产业链协同创新,促进产业深度融合发展,于2月21日在张江机器人谷举办浦东新区人形机器人产业链协同创新大会。会上,人形机器人本体、核心零部件、大模型、智能芯片、算力、投资机构、孵化器等50余家产业链上下游及生态合作企业共同探讨了人形机器人技术合作、场景合作等向。

人形机器人整机企业加速商业落地

根据摩根士丹利最新发布的《人形机器人100:绘制人形机器人价值链图谱》,在全球人形机器人产业链中,中国的份额高达63%,特别是在“身体”环节,中国集成的企业占比达到了45%。智元机器人、傅利叶、星动纪元、优必选、宇树科技和小鹏汽车等六家企业,与美国的Agility Robotics、Apptronik、波士顿动力、Figure和特斯拉等共同构成了人形机器人市场的主要参与者。

毋庸置疑,作为集大成者的人形机器人整机厂商是行业中最为引人瞩目的部分,它们围绕关节、灵巧手方案、算法训练等快速迭代,运动和认知能力大幅提升。在浦东,这样的行业先发者和深耕者不在少数。

2024年,人形机器人(上海)有限公司、上海傅利叶科技有限公司(以下简称“傅利叶”)、上海智元新创技术有限公司(以下简称“智元机器人”)、上海开普勒机器人有限公司(以下简称“开普勒人形机器人”)等均发布了最新机型,在尺寸、自由度等参数上持续迭代。

作为浦东专注于人形机器人整机研发与制造的企业,本次大会上,它们在分享各自对人形机器人行业发展的判断,并介绍企业产品、技术亮点及未来应用场景探索的同时,均表示,过去、现在和未来,它们都坚持在技术创新领域,以开放的姿态去寻求与供应链环节、功能平台等各领域伙伴携手共进,推动人形机器人产业的发展。从某种程度上,它们也正在全方位呈现浦东人形机器人产业的技术创新成果。

就在上个月的6日,智元机器人宣布,其量产的第1000台通用具身机器人已正式下线。据悉,这批机器人包括731套双足人形机器人(型号为远征A2和灵犀X1)以及269套轮式通用机器人(型号为远征A2-D和A2-W)。

此前在2024年8月,智元机器人发布了包括远征A2、远征A2-W、远征A2-Max、灵犀X1以及灵犀X1-W在内的“远征”和“灵犀”两大家族五款商用人形机器人新品,并定义了具身智能从G1到G5技术路线图,推出了具身智能数据系统AIDEA。

“智元机器人2024年已实现小规模商用落地700多台,涉及柔性智造、交互服务、科研教学、特种替身、仓储物流5个领域,机器人管家领域则还处于中长期探索阶段。”智元机器人公共事务部副总经理胡静萍告诉记者,通过在不同领域的落地,智元机器人已经摸索出一条人形机器人产业化发展的最佳路径,就是本体-数据-模型三位一体全栈布局。去年,通过在浦东建立数据采集工厂,智元机器人成功自建了专业的数采方案,实现了数据生产和商业闭环,仅用了半年时间就达到了千台级规模的量产。

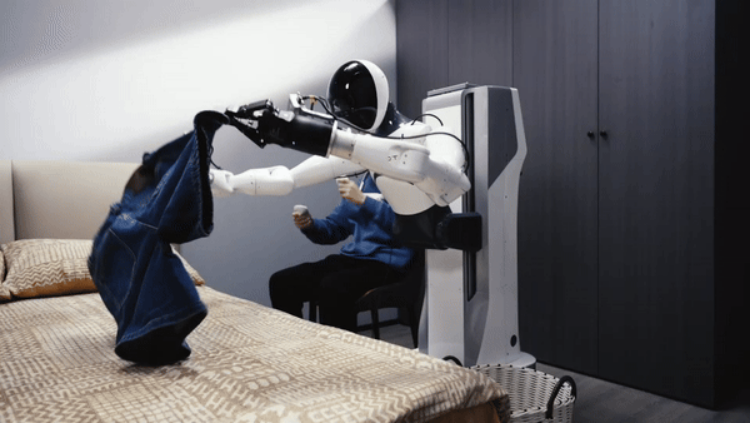

在位于浦东的智元机器人数据采集工厂,机器人正在学习叠衣服

在人形机器人领域,傅利叶的GRx系列人形机器人已在导览咨询、学术科研、医疗康复等领域实现广泛落地应用,并为全球开发者提供文档资源和快速响应的技术支持。

截至目前,傅利叶已推出GR-1和GR-2两代产品。其中,GR-1已实现商业化落地,累计交付超过100台,主要应用于导览咨询、学术科研、医疗康复等场景。包括进入上汽通用汽车金桥豪华车工厂和奥特能超级工厂的产线“实习”,完成带电高压零部件安装、高精度操作等工作测试;在中国建设银行上海浦东分行内,承担“大堂经理”的角色,开展大堂业务咨询、金融业务视频讲解等面向客户的场景训练等。

傅利叶机器人GR-1承担“大堂经理”的角色

而GR-2作为升级版本,在结构设计、灵巧手、关节执行器及开发框架等方面进行了全面优化。与GR-1相比,GR-2明显长高了,全身共有53个自由度,单臂运动负载达3kg,能胜任更复杂的操作,且续航时间延长至2小时,在支持直充的基础上,增加可拆卸换电方案,充分满足运动需求。

“希望未来傅利叶能够跟本地大模型企业深度合作,探索“大脑+小脑”的落地方案。此外,也能够在本地解决企业算力需求,与更多单位共同探索人形机器人应用场景,促进产业应用。”傅利叶副总裁曾翔表示,作为张江孵化的本地企业,傅利叶的重心始终在张江,希望能够在这里实现供应链上的配套。

值得一提的是,1月7日,傅利叶成功完成近8亿元的E轮系列融资。

人形机器人(上海)有限公司和开普勒人形机器人也在稳步推进人形机器人的产品化和商业化,并不断在寻找和创造人形机器人的应用场景。

据了解,人形机器人(上海)有限公司已开源全球首台全尺寸人形机器人公版机“青龙”,并发布首个开源百万真机数据集,致力于打造中国人形机器人的技术基座,加速推动中国人形机器人产业蓬勃发展。开普勒人形机器人的先行者K2拥有TrueBionic真仿生™本体,具备大负载、长续航等能力。该公司自研多项核心技术,工程化、量产及成本控制能力强,产品应用场景广泛,在物流、冶金、汽车制造等行业均有落地探索。

上下游企业共话

人形机器人行业发展新趋势

本次大会上,针对人形机器人产业的发展新趋势,沐曦集成、燧原科技、华院计算、绿的谐波、钧舵机器人等50余家产业链上下游企业的代表,围绕产业链协同、技术创新、场景应用等核心议题,进行了深入探讨,并积极探寻合作契合点,有力推动了产业链上下游的深度融合与协同共进。

事实上,在浦东,不止是整机厂商展现出欣欣向荣的气象,产业链上核心配件企业也呈现了蓬勃发展的良好态势。摩根士丹利的《人形机器人100:绘制人形机器人价值链图谱》中,全球人形机器人驱动器、传感器、电池等核心硬件企业里,中国占据了56%的比例。

人形机器人的智能化与自主性根基,在于AI大模型、3D视觉技术,以及操作系统、控制算法等一系列软件技术,它们为人形机器人高效执行任务奠定了坚实基础。尤其是AI大模型,是人形机器人的“智慧中枢”,对其智能进化起到了决定性作用。

人形机器人硬件性能的提升同样依赖于材料科学、电机技术、传感器等关键组件的进步。譬如,高性能钕铁硼永磁材料的应用提升了驱动电机的效能与节能性,PEEK(聚醚醚酮)等轻质高强度材料的使用减轻了机器人的重量,并增强了灵活性与运动表现,减速器、传感器、丝杠、空心杯电机等核心零部件的研发工作也至关重要。我国已有多家相关厂商屡屡取得突破,进入到全球头部机器人企业的供应链体系。

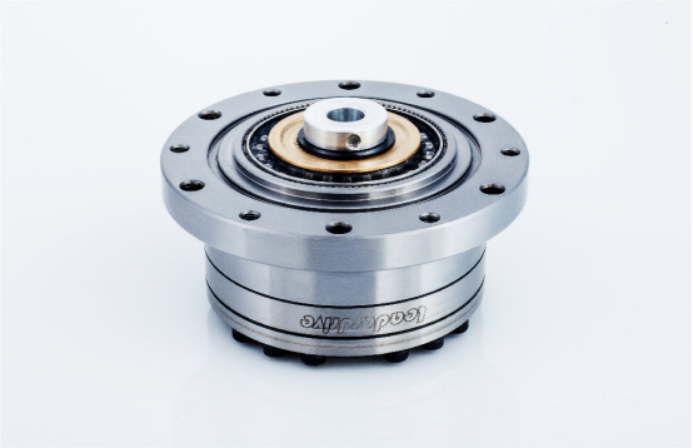

人形机器人能进行灵活自如的“关节”运动,背后的秘密武器是谐波减速器。作为机器人关节的核心传动部件,谐波减速器起着精密控制、精准传动的关键作用,让机器人的每一个动作都流畅顺滑。参会企业苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“绿的谐波”)就是国产谐波减速器龙头。

谐波减速器LCS-II

绿的谐波成立于2011年,2020年在科创板上市,是制造业单项冠军示范企业、首批国家级专精特新“小巨人”企业。该公司聚焦人形机器人核心传动零部件,主营高功率密度旋转关节、行星滚柱丝杠及直线电缸等精密传动装置,在国内率先实现了精密谐波减速器的技术突破,并在该领域国内市场份额占有率位居第一,在国际市场位居第二。

据了解,绿的谐波总部在苏州,上个月才在浦东成立子公司绿的谐波(上海)传动科技有限公司,落地张江机器人谷。

“我们将人形机器人谐波减速器的相关研发主要放在张江,是因为张江聚集了很多优质的人形机器人企业。选择落地在这里,就是为了更贴近客户,更快速地响应他们的需求。同时这里也是机器人技术的高地,可以和产业链上下游企业一起协同创新。”绿的谐波销售公司总经理翁进贤告诉记者,绿的谐波在上海原有的两个子公司的研发团队,共计100多人,即将入驻张江机器人谷,未来随着发展的需要还会扩大规模。

华院计算技术(上海)股份有限公司(以下简称“华院计算”)是国内认知智能领域的开拓者与先行者。该公司以算法研究、算法创新和算法应用为核心,基于认知科学与智能科学的交叉融合,自主研发了新一代认知智能引擎平台,并于前不久完成了该平台的重大升级,全面支持DeepSeek大模型R1&V3和蒸馏系列模型的本地部署与优化,并推出行业模型本地化部署解决方案。

“今年我们会搬到张江的模力社区。” 华院计算市场总监龚皆贤告诉记者,并表示,希望华院计算未来能和浦东的人形机器人企业合作,将认知智能和人形机器人结合,帮助人形机器人产品在实际的落地场景中更好地应用。

浦东作为上海乃至全国改革开放的前沿阵地,当前正打造以人形机器人为引领的具身智能创新高地,营造具有行业影响力的人形机器人产业生态。主阵地张江集聚产业链上企业73家,覆盖多个关键环节,已逐步形成浦东人形机器人产业链集聚发展生态圈。相信未来,随着市场需求的增长与技术的迭代,这里的人形机器人产业将形成一个更加协同的产业链网络,促进原材料供应商、部件制造商、整机组装商之间的深度合作。