近期,想必许多人

都收到了大大小小的快递包裹。

而在11月13日上午,

一场特殊的交接仪式上,

一群科学家们,也收到了

来自他们的专属包裹——

从地面发出,历经数月

太空微重力环境实验,

又由神舟十六号载人飞船返回舱

从中国空间站返回地面的

空间材料实验样品。

11月13日,由中国科学院空间应用工程与技术中心主办,中国科学院上海硅酸盐研究所承办的“载人空间站材料类科学实验样品交接仪式”在上海举行。

随神舟十六号载人飞船返回的材料样品

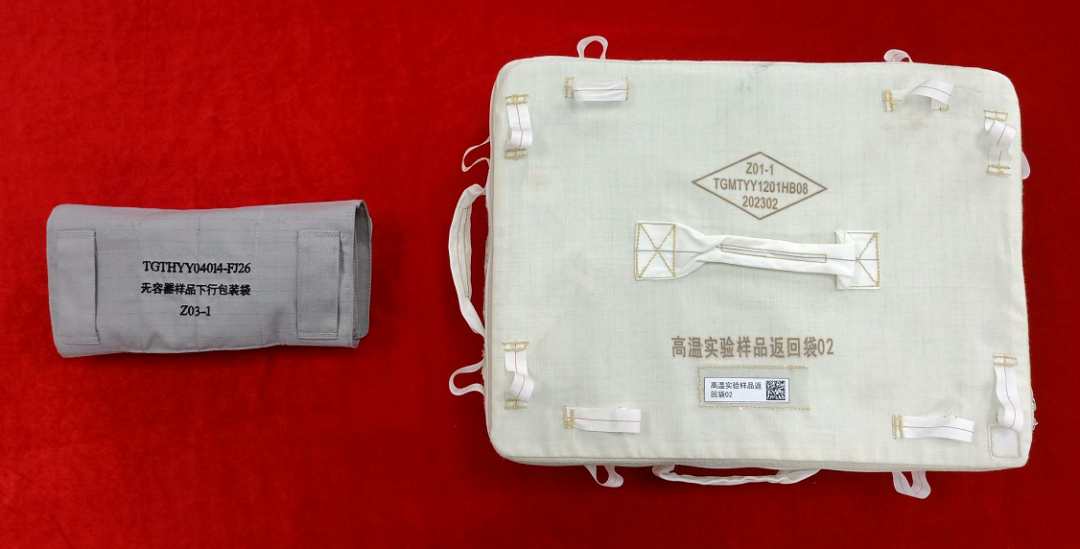

本批空间材料实验样品是空间站高温材料实验柜下行的第二批材料样品和无容器实验柜下行的第五批样品。材料样品于10月31日随神舟十六号载人飞船返回舱从中国空间站返回地面。本批次随高温材料货包返回的样品包括5盒高温材料实验样品和2盒无容器材料实验样品,分别来自中国科学院金属研究所、西北工业大学、清华大学、上海交通大学,本次返回的样品主要是高温合金类材料。

“地面画龙,天上点睛”

西北工业大学教授王海鹏即将“开箱”的,是一种钛合金材料,作为一种记忆金属,可广泛应用于航空航天、生物医学、汽车工业等领域。这是他第三次接收从太空中返回的样品,据他透露,上一批今年6月接收到的样品,实验成功率高达90%。

王海鹏的实验目的,是为获取微重力环境下,液态合金重要的热物理性质。为何要放在太空的环境下进行实验?“微重力环境能够保证热物理性质测量的高精度。”王海鹏向记者介绍道,在地面环境下,液体会受到重力作用,测量精度较低,就像一滴水滴,在地面上呈现出我们常见的“水滴状”,但在微重力环境下,会呈现出一个完美的“球形”,这个球形越完美,对该液态合金的相关数据测定精度也就越高。

由于王海鹏所研究的液态钛合金,几乎会与所有容器都发生反应,因此,他选择放置的是无容器实验柜,从而避免样品与容器接触。

目前,对于该样品的部分实验,已在太空中远程操纵完成,数据已在分析中。在接收样品之后,他将继续对材料在固态下的性质进行进一步研究,从而将材料在液态与固态下的性质“串联”起来。

王海鹏介绍道,在西北工业大学魏炳波院士的带领下,对于金属材料的地面模拟工作,已有30多年。“我们在地面上‘画了30年的龙’,如今终于有机会到空间站里面‘点一下睛’。”王海鹏兴奋地说道。他表示期待通过本次的“天上点睛”,发现该材料的新现象与新规律,同时通过空间站的实验数据,评估地面实验的可靠性,“相似度高的,以后就不用上天做了,以地面模拟的方式实现,新现象新规律探索则设计空间实验,上天的机会毕竟宝贵。”

期待实现太空生产

“很高兴,很激动,样品终于是回来了。”在交接仪式上,上海交通大学教授孙宝德说。

他送上天的样品是超高纯铝合金。事实上,超高纯铝在地面上也已经实现生产,而本次“上天”,想要解决的是世界最高纯度问题。“目前,我国该领域在国际上已经比较领先,纯度可达到‘6N5’(即99.99995%)。”但还不够。”孙宝德介绍道,超高纯铝中的杂质元素,有些比铝轻,有些比铝重,由于在地面上受重力影响,杂质无法分离干净。尽管还没有开箱做实验,但对于本次接收到的样品,他表示十分期待,“天宫的微重力条件环境为更高纯度的铝的提纯研究提供了关键条件,如果能够突破‘7N’(即99.99999%),那么就会是目前世界上纯度最高的高纯铝,将为我国芯片材料发展奠定重要基础。”

这些超高纯铝试样被放置在高温柜中进行实验,孙宝德谈到,相比无容器柜,高温柜在成本和装备上会更简单一些,有利于后续对于太空生产的探索。

同样在高温柜中进行实验的,还有清华大学团队的软磁材料。据团队负责人姚可夫教授的介绍,他们想要研究微重力对该材料的凝固行为和组织性能的影响。而由上海硅酸盐所牵头研制的高温柜,具有变化温度的能力,因此更适合该材料的实验。团队将在后续继续分析样品数据,为后续相关材料的研发与设计提供指导。

据悉,高温材料实验柜和无容器实验柜是由上海硅酸盐研究所牵头研制的我国新一代空间微重力材料科学实验装置,是开展太空微重力材料科学实验的重要平台。

中国科学院上海硅酸盐所副所长苏良碧表示,空间实验存在时间紧、任务重、进度不能耽误等特点,每次样品的如期下行,都离不开硬件研制团队和科学家团队的紧密配合、协力攻关。他表示,期待材料科学家在后续对空间材料样品开展深入细致的分析表征、严谨全面的理论分析,取得有力的结果结论。

高温材料实验柜自2022年10月31日随梦天舱成功发射后,在轨已完成多个材料样品的实验,并于今年6月返回了第一批样品,本次为第二批样品返回地面。无容器柜自2021年4月29日