1400余位重量级嘉宾

30余个大模型悉数登场

36款人工智能首发首展新品

卓越人工智能引领者SAIL奖

一批重大创新成果首秀

……

随着生成式AI与艺术家共同演绎的

音乐秀开场

以“智联世界 生成未来”为主题的

2023世界人工智能大会

(以下简称“2023WAIC”)

正式拉开帷幕

埃隆·马斯克最新预测:全面自动驾驶将在今年年末实现

“未来,地球上的机器人数量就会超过人类的数量。他们的计算能力要强很多,我们将会进入到‘短缺后时代’。这个时代将是一个富足的时代,你想要的立刻就能获得。”在2023WAIC开幕式上,特斯拉创始人兼首席执行官埃隆·马斯克远程现身,发表最新“预测”。

马斯克提出,机器算力和生物算力的比率是人类需要思考的关键问题。生成式人工智能的出现,对人类文明正产生着非常深刻的作用和影响。随着数字计算能力的爆炸式增长,机器算力和生物算力之间的差距进一步扩大。这意味着经过一段时间后,人类智能所占的比例会越来越低,相比于机器智能而言,这将是一个根本性的深度的变化。

“在未来世界里有非常多的机器人,他们的生产效率将比人类高很多。我们要小心确保它最终的结果是有助于人类。”马斯克表示,特斯拉人形机器人的一个目的是,足够智能地帮助人类去做人类不愿意做的、无聊的、重复性强且危险的工作。

“在今年年末,全自动驾驶或者说L4-L5级的全自动驾驶就会实现。”马斯克介绍,“大概在今年晚些时候,实现全自动驾驶是有可能的,尽管不能百分之百保证,但趋势是在今年晚些时候实现全自动驾驶。”

在发言中,马斯克认为自动驾驶是一个非常有用的超越时代的技术,会使汽车的使用率大大增加。“一般家用车一周使用时间为10至20个小时,多数时间都在停车场趴着,但对于全自动驾驶的汽车而言,其使用时间一周可能在50至60个小时,这种使用率比非全自动汽车几乎翻了5倍。”

但同时,马斯克也对未来实现全面人工智能的风险提出了担忧,“区别于特斯拉所研究的有局限的自动驾驶,全面人工智能的研究需要监管。”“我们需要一些监管措施对其进行监督,以确保这种深度人工智能的发展。”马斯克所说的深度人工智能,指的是接近于数以万计甚至数十万台、数百万台高性能计算机,通过数据中心的协作形成超级智能的组合。

“这样的超级智能具有比人类更强大的能力。它可能带来积极的未来,但也有一定概率导致负面的未来。我们要尽力确保不会发生这些消极的未来,而是实现积极的未来。”马斯克说。

香港中文大学教授汤晓鸥:在深度学习的大门上,我们摁响了18次门铃

“在人工智能领域,新一代的学生已经在上海成功起步。”一个在上海工作的东北人,香港中文大学教授汤晓鸥以一句“你好,上海”开篇,介绍了自己三个学生过去十年在深度学习上的梦想故事,强调了中国学者在大模型研究中作出的原创贡献。

据介绍,2011年至2013年期间,在CVPR和ICCV上全球共有29篇论文研究深度学习,汤晓鸥主导的实验室一共发表了14篇基于深度学习的研究论文。“我们有18项研究,将深度学习应用到具体问题上,包括人脸识别、人脸检测、物体检测、人体姿态、三维形状识别等。”汤晓鸥介绍,“在深度学习的大门上,我们摁响了18次门铃。”

第一位来自中科大00班的王晓刚,硕士期间到了香港中文大学汤晓鸥主导的实验室,在CVPR和ICCV两个最重要的计算机视觉领域的顶会上发表了5篇论文。在人脸识别上,第一次在谷歌、Facebook之前,让机器做的人脸识别超过了人的眼睛。2015年,他带队取得了中国学者第一个ResNet世界冠军,要知道参加该竞赛时他所面临的对手是谷歌。

“恺明把网络做深了,谷歌把网络的入口拉大了,又深又大才成为今天的大模型。”汤晓鸥表示,第二位来自清华大学的何恺明出道即巅峰,以第一作者身份发表ResNet研究,荣获2016年CVPR最佳论文,也是CVPR25年历史上出自亚洲的第一篇最佳论文。这是计算机视觉历史上被引用最多的论文,超过了17万次。

第三位学生林达华,本科就读于中科大,硕士就读于香港中文大学,在美国麻省理工学院学成归来后又回到香港中文大学任教。在机器学习、计算机视觉与大数据分析方面有丰富的研究经验。

“晓刚在深度学习兴起的最初几年,撒下了很多原创的种子,恺明将深度学习的根基打得非常牢,达华通过开源和大模型,继续深耕。让我非常欣慰的是,在深度学习上,一批科研原创者种下的大树已经开始开花结果。就在两周前,我们的自动驾驶大模型从9155篇文章中脱颖而出,成为改革开放40多年来,第一篇全部由中国学者完成的国际计算机视觉三大顶会的最佳论文。”汤晓鸥感慨说,“我想对所有我曾经合作过的学生、老师讲一句,‘我不是在最好的时光遇见了你们,而是遇见了你们,才有这段最好的时光。’”

华为轮值董事长胡厚崑:深耕算力,推动人工智能走深向实

“在气象研究领域,目前我们的盘古大模型可以在几秒的时间内,完成未来全球一小时到7天的气象预告,又快又准。”华为轮值董事长胡厚崑现场透露,明天即将举行的华为云开发者大会上,盘古大模型3.0即将发布。

盘古大模型面向千行百业(To B),为生产活动服务、为科研创新服务,让人工智能创造价值。目前,华为云盘古大模型已经深入金融、制造、政务、电力、煤矿、医疗、铁路等10多个行业,支撑400多个业务场景的AI应用落地。

“人工智能的发展,关键是要脚踏实地,推动人工智能走深向实,赋能产业升级。”胡厚崑介绍,当前从通用大模型走向行业大模型,华为在人工智能发展上有两个着力点:第一,打造强有力的算力底座,来支撑中国人工智能产业的发展。第二,真正让人工智能服务好千行百业,服务好科研创新。

在深耕算力方面,华为实现了架构创新、发展生态、共建算力;在架构创新上重新定义计算架构,对等平构架构节点性能提升30%,昇腾AI集群效率提升10%。

在发展生态上,华为联合5700+鲲鹏/昇腾合作伙伴,以及硬件合作伙伴30+,实现了国内大模型近一半创新使能,包括场景化系列AI硬件100+,孵化/适配大模型30+,鲲鹏/昇腾开发者380万+。

在共建算力方面,华为已经在构建城市算力基础设施,帮助各地政府打造了25个昇腾人工智能计算中心。

谁获得了200万元WAIC最高荣誉SAIL奖?

开幕式现场,分别代表超越、赋能、创新、引领的世界人工智能大会的最高荣誉——“卓越人工智能引领者SAIL奖”诞生。

中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院的三维超临界机翼流体仿真重器“东方·翼风”、华为云计算技术有限公司的华为云天筹Al求解器、高通无线通信技术(中国)有限公司的二代骁龙8移动平台的人工智能引擎、晶泰智药技术(上海)有限公司的晶泰科技智能化自动化药物研发平台、张云蔚(剑桥大学)的论文《机器学习结合阻抗谱技术预测锂电池老化》获评本届SAIL奖。

前几届此殊荣的获得者,以卓越的创新成果引领了全球科技和产业的发展潮流。本届SAIL奖,首次设立了200万元奖金,鼓励获奖者继续在人工智能领域引领突破。

傅利叶人形机器人首秀亮相

近年来,上海全力布局人工智能前沿技术创新领域的开拓发展。基础研究和原始创新在不断加强,一些关键核心技术实现突破,不少研究项目取得重大成果,助力中国加速进入创新型国家行列。

现场发布了书生通用大模型体系、复旦数字孪生大脑、张江SUPERCITY、“傅利叶通用人形机器人GR-one”等重大创新成果。其中,由浦东企业傅利叶开发的通用人形机器人GR-one,作为国内领先的自研可商业化落地的通用人形机器人产品,其展现出的技术突破引发业界强烈关注,被视为通用机器人时代的里程碑。

傅利叶智能通过多年的核心技术积累,为GR-one赋予了令人震撼的运动能力。据悉,这款机器人有高度仿生的躯干构型、拟人的运动控制,具备快速行走、敏捷避障、稳健上下坡、抗冲击干扰等运动功能,结合认知智能,能够与人协同完成动作,在工业、康复、居家、科研等多应用场景潜能巨大。

大模型语料数据联盟成立

共筑AI生态圈是人工智能产业发展的基础。当大模型拥抱千行百业,一个数据创造数据,知识创造知识的时代即将开启。本届WAIC现场成立了大模型语料数据联盟。

中央广播电视总台编务会议成员姜文波,上海人工智能实验室主任助理王延峰,中国科学技术信息研究所党委书记、所长赵志耘,国家气象中心党委常委、副主任代刊,人民日报社传播内容认知全国重点实验室专职副主任李君,上海数据集团董事长吴建雄,上海报业集团副社长丁波,上海市数商协会会长张琦,共同启动大模型语料数据联盟发起成立仪式。

大模型测试验证与协同创新中心成立

当前,大模型已成为通用赋能工具,引发智能时代颠覆性变革,成为推动全球经济增长、重塑产业格局、巩固国家竞争优势的重要战略支撑技术。以模型能力测评验证为抓手,构建具有严谨性、科学性、引领性的测评验证指标及平台服务,有利于促进大模型的科研创新、客观评估大模型技术产品水平及差距,从而推动大模型技术高质量发展、加速应用创新与行业落地。

现场,中国信息通信研究院副院长王志勤、上海人工智能实验室党委副书记王平,共同启动大模型测试验证与协同创新中心。

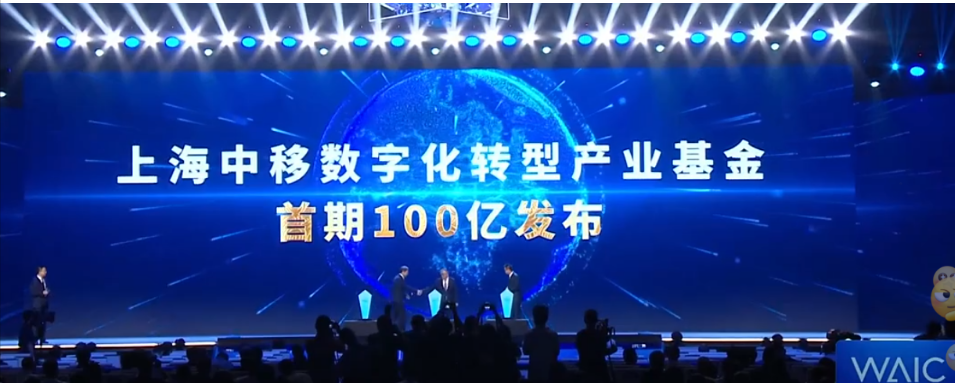

首期100亿元上海中移数字化转型产业基金发布

数字经济是国家把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。移动信息产业链是数字经济时代协同创新的全新范式。中国移动创新规划了260亿元产业链发展基金,落实央企提升基础固链、技术补链、融合强链、优化塑链的能力要求,发挥“头雁效应”,打造“雁阵格局”,投资和培育身后的中小企业,增强产业链供应链韧性和竞争力,为国家现代产业体系构建发挥支撑引领作用。

现场,中国移动通信集团副总经理高同庆,浦东新区区委副书记、区长杭迎伟,中国诚通控股集团副总经理童来明共同发布上海中移数字化转型产业基金。

上海中移数字化转型产业基金作为落实中国移动与上海市战略合作协议的重要载体,在上海市委市政府指导下,由中国移动联合诚通集团、浦东引领区母基金发起设立,首期规模达100亿元。