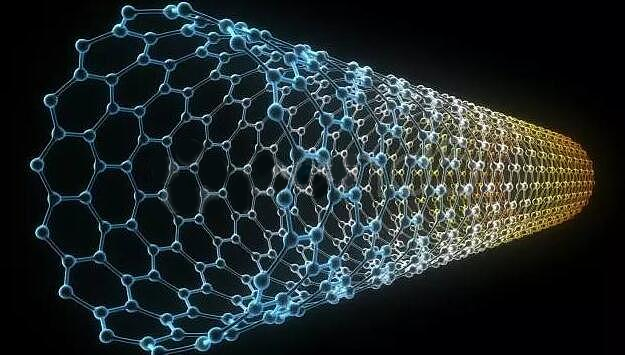

电视剧《三体》一经开播便引发广泛热议!该剧主角汪淼是一名纳米物理学家,正是其领导的团队研发了让三体人都忌惮的“神科技”——高分子纳米材料“飞刃”。

“飞刃”粗细不及头发丝十分之一,能如切蛋糕般将叛军巨大的轮船“审判日”号切割成条状;量产后应用于太空电梯建造,是导轨的关键材料;还可充当飞行器的帆索,能在加速时拖动太空舱,且不会被核辐射切断。

材料对地球文明的发展和延续极为重要。事实上,人类文明史就是一部材料发展的科技史。文明的进步总是离不开各种工具的发明和使用,而制造工具所需的材料和工艺最终要仰仗材料科学的发展;反过来,材料的不断创新和发展,也极大地推动了社会经济的发展。

上海市新材料协会秘书长、教授级高级工程师何扣宝介绍,在工业界一直有“一代材料、一代技术;一代材料、一代装备”的说法,材料、资讯与能源也被统称为现代文明的三大支柱。

而今,以信息科技为代表的新科技浪潮正在袭来。在芯片、飞机、生物制药及新制剂等领域,各类新材料不断应用;具有光、声、电、磁、力、超导、高塑、超强、超硬、耐高温等高性能的新型材料不断被发现。新材料技术也被称为“发明之母”和“产业粮食”。

那么,现实中有“飞刃”这类新型纳米材料吗?

2022年4月19日,美国《国家科学院院刊》刊载,中国科学家首次合成高度有序晶态金刚石结构纳米线。该金刚石纳米线在长度方向可以无限生长,粗细仅相当于一根头发丝的1/100000,具有与碳纳米管相当或更高的拉伸强度和极强的柔韧性。

这或许与《三体》中的飞刃有点接近。那么,如何发展新材料才能支撑地球文明的发展进程?现阶段我国新材料发展面临哪些难点?带着诸多好奇,一起来了解~

何为新材料?

从最新定义来看,新材料指的是,那些经过改良后,能够显著提高性能或产生新功能的传统材料,或者是那些具有特殊功能或优异性能的新发现的材料。

因此,它包含了两层含义:

一是对传统材料的再开发,使其在性能上获得重大突破;

二是采用新工艺和新技术合成,开发出具有各种新性能和特殊功能的材料。

据《<中国制造2025>重点领域技术路线图》及《新材料产业发展指南》,新材料被进一步细分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三个重点方向。

其中,关键战略材料为重中之重。它是下游关键重点产业发展的支撑,且与我国的制造业升级、促进我国产业迈向全球价值链中高端,并培育若干世界级先进制造业集群密切相关。

国家要求,到2020年,实现30种以上关键战略材料产业化及应用示范,有效解决新一代信息技术、高端装备制造业等战略性新兴产业发展急需,关键战略材料国内市场占有率超过70%;到2025年,高端制造业重点领域所需战略材料制约问题基本解决,关键战略材料国内市场占有率超过85%。

但目前,新材料缺失而导致的问题已经出现。如国内的大飞机患上了严重的“皮肤病”——若使用国产的壳体、支架等关键材料部件,经常会出问题;国外用0.5毫米厚度的材料制造汽车外壳,我们却得用1.5毫米厚度的材料才能达到同样的硬度;在更为精细的高端生物医用材料制品上,我国更是无法与国外相媲美;一些关键材料、核心部件及用于材料制备、加工、表征的仪器装备高价进口,成为制约我国制造业升级的重要因素……

当下,中国产业的发展正从产业链末端逐渐向上游延展,如果没有这些新材料,尤其是关键战略材料的突破,航天装备、智能制造、新能源等战略性新兴产业的发展就将面临难以逾越的堵点。

如何发展新材料?

那么,该如何发展我们的新材料呢?

回答这个问题,首先要理清材料产业的发展特色,这样才能有的放矢。

从各产业来看,材料有别于其他产业的最大特点在于,它的发展与下游应用密切相关,甚至可以说是被下游需求的增长牵引出来的。

以火车运输为例,过去,中国铁轨上跑的是铁皮火车,各个零部件之间全靠铆钉衔接;而现在,围绕高铁的一系列新材料产业,如碳纤维,得以蓬勃发展。

相关数据显示,2018年,国产碳纤维实际产出0.9万吨,但产能高达2.6万吨,产能利用率仅为35%。这是为什么呢?由于缺乏市场的牵引,国产碳纤维用不起来,导致国产碳纤维产量较低。

碳纤维应用量最大的领域是航空航天、风电叶片、汽车。在当时的国内市场,国产大飞机C919还未商业化,对上游碳纤维材料的需求几乎为零;在汽车领域,碳纤维受制于高成本,也很难放量应用。因此,国内碳纤维只能应用于相对低端的体育休闲领域。彼时,国内产业界就有一种声音称:未来,能对国产碳纤维产生每年万吨以上需求的领域,只有高铁。

2018年前后,虽已有国产碳纤维材料供应,但国内的航空、汽车、风电、体育器材这几个领域普遍使用的还是国外的碳纤维。因为国产产品的标准体系还没有建立起来。有关碳纤维的应用标准体系是按照国外已有的产品性能制定的,这就决定了,在与它们竞争的过程中,国产碳纤维要在这一标准体系下对材料性能实现全面对标。

好在,高铁来了!这是一个全新的应用领域,且用量极大——中国高铁规模占到世界的三分之二以上,高铁应用端的规模主要就在中国。因此,对于碳纤维在高铁领域的应用,中国完全有条件,也有需求产生自己的标准化体系,从而为国产碳纤维的应用放量创造了条件。

人工智能或将助力我国新材料发展弯道超车

首先需要有基础研究上的突破,其次要有机会被放量应用,这就是材料产业发展的“核心秘诀”。

而今,中国的新材料产业正站在全新的历史机遇之前:一方面,我国各类新兴产业蓬勃发展,产生大量应用需求,诸如高铁与碳纤维这样“以点带面”的案例完全可以再在5G、新能源、生物医药等新兴领域“复制粘贴”;另一方面,政策导向鲜明,这也为我国新材料的发展指明了方向。

上海市新材料协会秘书长、教授级高级工程师何扣宝

基于此,何扣宝提出了“抓两头”的想法:一头是新材料的原始创新,另一头则是以应用端为牵引的工程创新。其中,原始创新也可以理解为前沿新材料,重在夯实国内新材料研究的基础,不断研发出新材料。如石墨烯,在短期内很难得到大量应用,但可以储备起来,静待下游产业成熟。对于这样的基础研究,我们要有耐心、恒心、信心,因为发明创造往往是在不经意间产生的,需要厚积薄发。

以应用端为牵引的工程创新,应抓住下游应用端的龙头企业,它们体量大、需求大、辐射面广,围绕它们的需求,完全可以衍生出各种各样的新材料企业,后者又能借助龙头效应,进而开拓自身的新业务。

如围绕特斯拉就有可能产生各种各样的新材料的新应用。在这一方面,能否畅通龙头企业与中小企业之间的沟通渠道就成了关键,这也是行业协会的可为之处。

“要建立机制,要支持协同创新、鼓励跨界合作,形成服务新材料产业发展的生态圈。”何扣宝称。

如人工智能技术可以帮助新材料加速创新和发展。从本质上来说,新材料即原子、分子的重新排列组合。那么,新材料的研发工作就有可能交由人工智能、数字技术来参与和完成:在新材料的合成、性能验证方面,借助人工智能算法、材料数据库和模型,先在计算机上模拟出需要的材料性能,进而大大缩短试错和验证的时间。

目前,上海市新材料协会在市经信委的支持下,成立了上海新材料产业数字引擎联盟(材料共享制造),通过整合上海大学研究院所的材料数据库和数字技术应用软件,促进材料产业与数字技术的融合发展,推动新材料企业技术创新和数字化转型发展。

新材料是国家发展战略性新兴产业的重要基石,是我国高端制造业崛起和价值链重构时代大背景下的发展必然,更是“卡脖子”技术的重要攻坚环节,时代已将这条赛道推到了聚光灯下,它的发展必将备受瞩目。