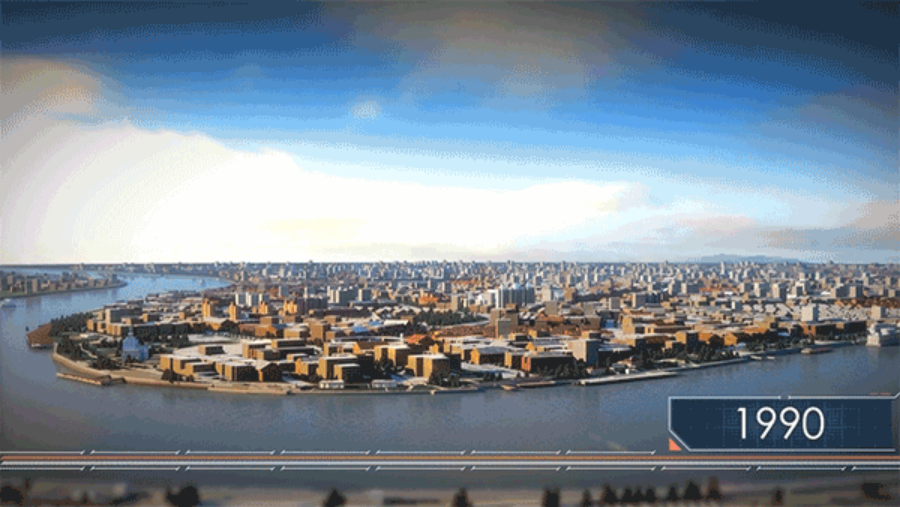

浦东开发开放至今已有30余年

金融城、科学城、保税区……

诸多奇迹诞生在浦东这片沃土上

物转星移30余年

从平地到高楼、从荒芜到繁华

浦东蜕变过程中的每一位见证者

都有着万语千言想要诉说

或感慨、或寄望……

今天是520

特殊的日子

用以表达特殊的情感

今天

我们一起听听这批见证者与建设者的心里话

陈凯先

中科院院士

创新药物的研发,集中体现了生命科学和生物技术前沿领域的新成就和新突破,是当前国际科技竞争的战略制高点之一,对经济发展和社会进步具有重要而深远的影响。近年来,我国药物创新体系建设不断加强,创新药物研发取得长足进步。浦东张江是上海乃至中国生物医药科研创新与产业创新的高地。张江生物医药产业崛起和壮大的历程 , 我既是亲历者也是参与者。

在浦东的这18年,我看到了科研院所、高校与企业,化学药、生物医药和中医药,在浦东张江相互融合,打通了产学研的堵点,形成了生物医药产业上下游合作、人才汇聚的良好发展环境。无论是在基础科学领域不断开拓的科研人员,还是致力于将科技成果转化为产品的医药企业,都经历了这一段高速发展时期。一大批重要科研成果和一大批重磅新药在张江诞生,实现转化,服务人民健康和经济社会发展。

展望2021年到2035年的新发展阶段,我国新药专项的新定位是:研究内容从传统药物向新型药物和个性化用药拓展,支持重心从下游应用技术研究向上游基础研究和原始创新转移,支持方式从多、小、散向集中委托攻关转变,政府科技管理部门从项目管理向创新服务、政策保障转变。

张江已经有了科研、产业与人才优势,让我们继续脚踏实地做好科学研究和成果转化,为我国从药物生产大国向药物科技强国的历史性转变做出张江和浦东应有的重大贡献!

赵振堂

中国工程院院士

我来到浦东,参与上海光源的建设工作,也已经快 23 年了。我很荣幸,见证了“鹦鹉螺”成为浦东的地标性科学建筑,成为上海一张亮丽的“名片”,也见证了浦东成为上海乃至全国的科技创新高地。

作为一个科研老兵,我与加速器打了 42 年的交道,我参与且见证了中国加速器光源大科学装置的发展。上海光源已成为我国用户和成果最多的大科学装置,这是浦东的骄傲,也是我们的荣幸。

借助于上海光源,我国科学家实验发现了外尔费米子、提出和验证了单原子催化机理、在国际上首次观察到了大鼠肺泡结构、解析了一系列病毒(如:禽流感、埃博拉、寨卡和基孔肯雅热、以及新型冠状病毒等)的蛋白质结构并阐释了传播机制、解决高铁接触线合金凝固的黑箱难题并将工艺参数应用于生产制造、支持新药研发并助推中国企业自主研发抗癌新药首次在美获批上市……

基础研究是我国科技发展的短板,亟需补足。浦东作为国家科技创新的重镇,大科学装置作为科研利器首当其冲。攻克关键技术和实现了先进的性能固然是衡量上海光源工作的一把标尺,但归根结底还得体现在用户的成果产出上。

下一个十年,上海光源线站数量将达到基本饱和从而全面进入运行开放的黄金时段,支撑科学家产出重大成果是其核心任务。与此同时,基于同步辐射光源和 X 射线自由电子激光的光子大科学装置集群正在加紧建设,新增长点将喷薄而出,浦东也将成为国际上先进光子大科学装置的一个集聚区。

陈力

华领医药创始人

生物医药创新,是科学与资本的融合。2010 年,我在张江建立了华领医药—这个中国首家融合国际资本和全球科学技术理念创立的生物技术公司,并以VICQ 联合创新模式实现从初创到香港上市。华领医药汇聚全球顶尖科学医学专家,联合生物医药国际资本,实现全球首创糖尿病新药的研发和产品开发,以共生共享共赢的理念,联合 100 多家临床中心,60多家CRO、CMO 和研发生产平台企业,实现糖尿病新药的“全球首创,中国首发”,立足张江,引领中国医药发展的创新模式。

中国生物医药产业的兴起,离不开张江创新模式,离不开国家产业政策环境的巨大改善。在此过程中,华领医药和业界同仁一起,为产业发展献言献策,先试先行,推动了国家药品上市许可持有人制度的建立和实施,建立了国际化标准的国家药品管理法,把中国医药产业融入国际价值链,为中国医药产业从大国走向强国,奠定了法律基础。

30余年浦东开发,17年生物医药创新,张江已经建成从基础研究、临床研发到药品生产一体化的产业结构,并在新产品新技术领域初见成效,诊断、新药和医疗器械产品不断上市,满足患者需求。在张江,大专院校、跨国企业、研发中心、生物技术公司、研发生产外包服务公司,形成一个蓬勃发展的生态系统,为中国首创新药的不断涌现,实现“中华引领医药创新”强国梦,打下了坚实的基础。

胡双钱

国产大飞机钳工技能大师

我1980年就入职上海飞机制造厂,从事民机制造40多年,在浦西大场机场修理过很多种型号的飞机。当时上海老百姓都有一句口头禅,“宁要浦西一张床,不要浦东一套房。”根据发展需要,2009年大飞机总装制造中心在浦东机场以南开工建设,短短几年曾经的滩涂芦苇地上矗立起一座座现代化厂房。2015年,我们“大部队”整体从浦西搬迁转移到了浦东。以大飞机研制任务为起点,在浦东基地这一新家园,开启了新的奋斗,努力实现总装制造能力从传统制造向高科技先进制造的转变。

经过我和同事们的努力,我亲眼见证了首架C919大型客机在浦东基地的厂房内实现总装下线,又从浦东机场第四跑道腾空而起、飞上了祖国蓝天。ARJ21飞机一架接着一架地交付出去,越来越多客户信赖我们的飞机,一条条航线被开通,当我看到新闻上说乘客爱坐我们飞机,我感到无比激动和自豪,因为这正是大飞机产业工人用勤劳双手造出来的。

我跟随中国民机事业走过峥嵘岁月,也在大飞机蓬勃发展征程中感受到了浦东先行改革闯新路的坚实步伐。我今年已经到了退休年龄,依然感觉有干不完的力,使不完的劲,在岗位上发挥余热。我带领劳模创新工作室团队,以平均每天完成800余个零件的速度推进大飞机生产。在传授技艺的同时,我重视培养学徒独立思考、善于钻研的品质,发扬好“工匠精神”,培养好大飞机事业接班人,闯出我们的新路子,提高效率、提高品质,在浦东这片热土上飞出更多更好的大飞机,载着乘客去看世界。

常兆华

上海微创医疗器械(集团)有限公司董事长兼首席执行官

经过短短三十余年的时间,浦东从一个以农业为主的区域变成了一个举世瞩目的现代化新城,沧海桑田之变依靠的是党领导之下的对外开放政策和一大帮“上海人”“浦东人”坚忍不拔的科技创新精神和持续投入。从现在起到本世纪中叶的三十年是世界经历大变局时期,也是浦东实现更高层级、更高水平和更高质量发展的重大机遇期。正如习总书记所嘱咐,浦东的未来希冀于更加开放的条件,更加需要创新这个第一动力,尤其是在面向国家重大需求,面向人民生命健康,应用研究和基础研究方面的创新。

回顾23年创新创业历程,我们经历了从无到有、从小到大、从“海归”到“归海”并成为行业内有一定国际影响力的全球化集团公司,成了浦东巨大成就中的沧海一粟。

作为一名海归学者,我非常荣幸地见证了浦东的跨越式发展,并亲历其中,能有机会为浦东的开发开放尽了500多万分之一的努力,感到非常荣幸。作为浦东改革开放的亲历者、见证者和参与者,也是直接受益者,回顾自己的创业史,我深深感悟到惟有将自己和企业发展的力量与浦东、与上海、与国家和时代前进的力量相融合并汇聚于全球的洪流,才能最终在世界发展轨迹中找到自己的定位和方向。