张江之所以成为今日张江,不仅是时势造英雄,更是英雄造历史。每一位创业者都是一位超级英雄,他们砥砺前行,为心中坚守的初心,也为身后同伴的信任……

一代代奋斗在张江的创业者凭借着对创新的坚守、对创业的热忱、对梦想的坚持,让张江成为世界瞩目的创新高地。

“你好张江”推出品牌电台系列节目《张江创业者说》,在这里,您可以倾听张江创业者的“英雄故事”及其心路历程,相逢真实有趣的灵魂。本期我们将走近宜明昂科董事长兼总经理田文志,了解他的新药梦。

位于张江科学城的宜明昂科生物医药技术(上海)有限公司(以下简称“宜明昂科”),正如其英文名ImmuneOnco,是一家专注于肿瘤免疫疗法的企业。走进创始人田文志的办公室,一眼便看到墙上一幅挚友赠送的书法,“创业老兵”是他身上的其中一个标签。

作为一名不惑之年回国创业的“海归”,田文志在创业这条道路上摸爬滚打已整整十年。放弃国外安稳优渥的生活,选择40多岁从头开始,他笑称自己就像诗人李白,恣意洒脱。

海外16年,转身只为“再折腾一把”

如果不是出于父母的意愿,“文艺男青年”田文志可能会在读大学时报考文科。

出身于河南一个普通农村家庭的他,在父母的建议下选报了河南医科大学。在长辈看来,医生是高尚且稳定的职业,田文志也从此和医药结下了不解之缘。

尽管学医极其艰辛,田文志却凭借高度自律,始终名列前茅。直到本科最后一年,他的志向发生了改变。

在医院实习期间,田文志真切感受到了病魔的残忍:面对危重病人,很多时候名医也束手无策。“他们痛苦无助的表情,甚至到现在我都忘不掉。”田文志开始重新规划自己的人生,不顾家人的反对,他毅然决定放弃从医,转向读研深造。

田文志和SMG主持人蔡雪瑾

3年后的1995年,研究生毕业的田文志再次面临人生抉择。短暂从教后,受到师兄师姐的影响,他选择出国留学,看看外面的世界。

作为村里第一个、县里也为数不多的留学生,田文志第一次长久地与家人分别——几乎所有家人都不理解他的决定,唯有经历过革命的父亲选择支持。登机前,父亲满眼泪花。“就觉得好像不能再相见了。”

海外的磨砺一晃眼就是16年。期间,田文志先后在瑞典和美国深造,辗转卡罗林斯卡研究院、纽约大学医学院、康奈尔大学医学院和美国抗体公司ImClone Systems。这16年间,田文志掌握了最前沿的医学科研技能,积累了充足的药物设计理论,也看到了中国人在生物医药科研领域的天花板。

真正做研发的很多是中国人,idea是中国人的,做领导的却都是外国人。

2009年,田文志回国参加在杭州举行的一场留学生项目洽谈会,接触到了国内一家化学原料药企业,恰逢该企业有想法进军国内的生物医药领域,双方一拍即合,他自此开始筹划归国创业。

彼时的田文志一家已在美国有着稳定、富足的生活。得知他的想法后,太太觉得他是“瞎折腾”。“那就给我5年时间,让我去折腾一把,折腾不行我就回来!”于是出国16年后,他又一次与家人告别,这一次,为的是一个新药梦。

十年磨一剑,用新药带给患者生的希望

2011年4月,田文志辞去美国的工作回到上海,在张江创办了华博生物医药技术(上海)有限公司。尽管年过不惑,他自认为在创业领域是“初生牛犊”,抱着“无知者无畏”的自信心态将困难推到了身后。

尽管在专业领域有丰厚积累,田文志回到国内创业却多少有些水土不服。“我回国笃定就是要做创新药研发的,而不是做所谓的生物类似药。”但当时在国内,要做创新药,简直是天方夜谭。由于和投资方理念产生分歧,2015年,田文志选择离开华博生物,二次创业。

但在华博4年,田文志也有不少收获。4年间,他将第一款新药做到临床审批,走通了创新药从0到1的道路。更重要的是,这4年间,他亲手建立了一支自己的本土科研创新团队。

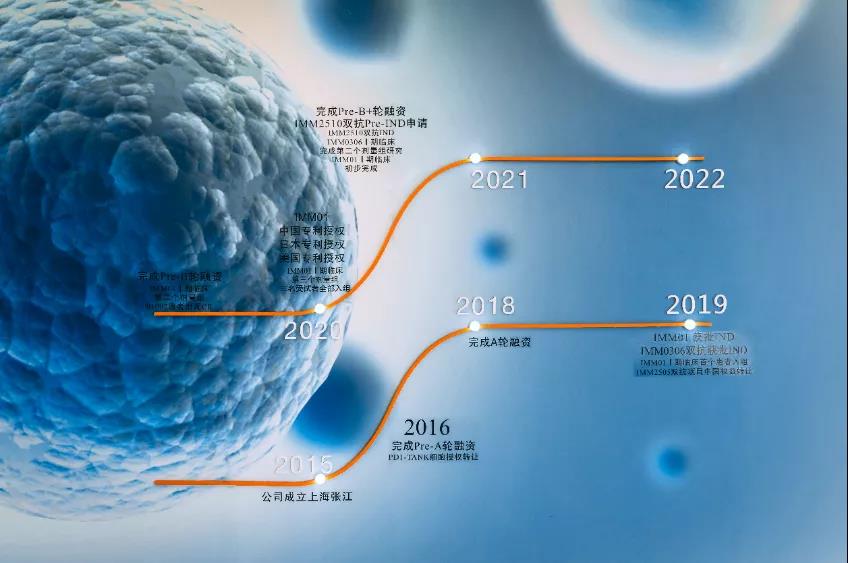

2015年6月,田文志创立宜明昂科生物医药技术(上海)有限公司。他带领的这支科研“铁军”迅速展现出战斗力,在接下来不到6年的时间里,拿到了国内4个新药临床批件。

宜明昂科专注于肿瘤领域免疫治疗产品开发,田文志和团队聚焦CD47靶点,着力解决现有药物,特别是PD-1/PD-L1 抗体所不能解决的问题。

据介绍,目前在癌症治疗中最受关注的PD-1抗体药物,对患者的平均有效率仅有30%,一些患者长期应用PD-1药物后还出现了耐药性——这意味着他们将无药可用。

田文志带来的新药无疑让他们重新看到希望。在入组用药后,患者身体出现了积极变化:有患者第一疗程肿瘤缩小30%以上,再用两个疗程后,肿瘤持续缩小至50%,然后是70%,直至完全消失。“这个患者第一个疗程肿瘤缩小以后,就激动得不得了,当时就给医院送了锦旗。”

目前,宜明昂科的第一个产品IMM01和第二个产品IMM0306正在开展I期临床试验研究,距离上市指日可待。而公司也将在今年下半年启动IPO,这又将为未来发展提供新动能。

新药上市、登陆港股、一年后回归科创板,这些在田文志看来,只是未来短期规划,而非定义成功与否的最终条件。“从我自己手里出来的新药能真正用到患者身上,给患者带去新希望,这才是我定义的成功。”

他还将创业经验总结为“DPDP”。首先要有Dream(梦想),其次要有Passion(激情)和Determination(决断力),最重要的是Persistence(坚持)。

宜明昂科的发展历程

身后的“灯塔”,温暖前行路

初次创业水土不服、研发周期长、融资难……这些挑战在田文志看来,都如过往云烟。唯独谈及家人,他一度哽咽。

朱自清在散文《背影》中写道:“我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。”

现在的田文志,每每回老家看望父亲,离开时回眸一瞥,也能对朱自清当年的内心波澜感同身受。

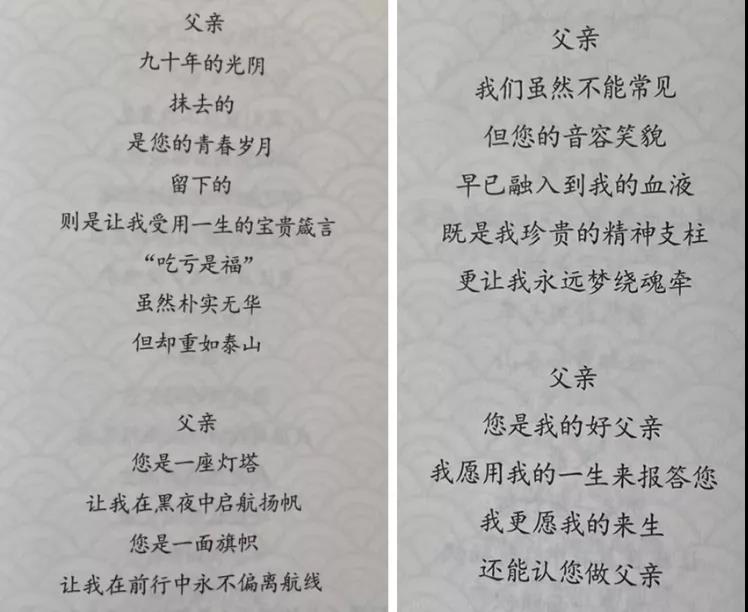

从大学时代开始,他把绝大部分时间都贡献给了自己的梦想。不管是选择读研还是留学,父亲都是那个支持他的“少数派”——读书时为了给他筹集学费,父亲到处借钱贷款;工作后面临外界纷扰,父亲始终叮嘱他“吃亏是福”。

岁月蹉跎,父亲不经意间就白了鬓角,难以像少年时那样承受离别之苦……

2017年父亲节那一天,在飞往美国的航班上,田文志写下了这样一首诗——

(收录于《药谷茗菲》)

时隔近4年,读起这首诗,田文志的心中、眼里仍溢出感恩之情。而对于远隔重洋的妻子儿女,他也满怀歉疚,尤其感激一手撑起家庭的妻子,让他没有了创业的后顾之忧。

身为一名父亲,谈及自己的孩子,田文志表示不会为他们做决定,而是希望他们“做一个正直的人,做一个有正能量的人,对得起自己,也对得起社会”。尽管一东一西,一朝一夕,一家人各自逐梦,却心意相连。

尾声

受访时的田文志沉稳大气,私下里却和80后、90后员工们“打成一片”——他在团建上唱歌,甚至还在员工面前表演过倒立。正如他的偶像李敖一样,洒脱而感性。

回望田文志的求学和从业经历,他始终怀揣着“医学梦”,只不过是从临床转战到了研发——而最初“折腾5年”的想法已将他锤炼成征途10年“创业老兵”。距离宜明昂科不远,是复旦大学附属肿瘤医院质子重离子中心,每天都有癌症患者和家属在绝望中盼着生命奇迹。也许不久后,田文志将带着他的新药彻底改变这些人的命运。

“请癌症患者再坚持一下!”在张江科学城,他坚定地做出承诺。承诺背后,是新药梦,也是一颗医者仁心。