随着仿制药一致性评价和“4+7”带量采购政策的实施,我国的仿制药进入了一个全新时代。仿制药走出国门,实现了国际化“零”的突破。我国正处于原料药大国向制剂大国转型,普通制剂向高端制剂转型时期,仿制药公司如何抓住发展机遇期,布局自己的研发策略?改良型制剂又有哪些优势?创新制剂可从哪些方面开展?

Science Café

近期,浦东国际人才发展中心会同上海市药物研发协同创新中心、张江生物医药基地、药融圈、衍禧堂HiMed在浦东国际人才港共同举办了第29期Science Café活动——药物制剂创新和仿制药发展。本期云课堂特邀复旦大学药学院王建新教授及汉都医药董良昶博士,为大家从学术界及产业界解读中国新形势下的药物制剂研究及工艺开发的情况,及未来仿制药的发展前景。

▲Science Café活动嘉宾现场留影

以下是两位嘉宾报告分享的精彩内容

医药改革政策频出,业界影响巨大,挑战与机遇并存。仿制药企业应在提升研发能力、生产能力和产品集群化方面寻求突破

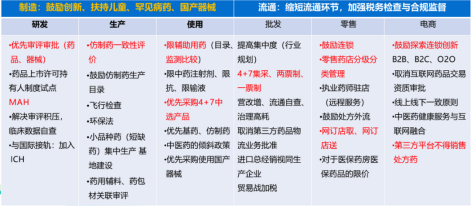

近三年是医药政策改革力度最大的三年,政策法规文件频频出台,特别是2020年3月31日,国家市场监督管理总局发布的新版《药品注册管理办法》,对药品的注册、研发、生产带来了巨大冲击,医药卫生体制改革也在“三医联动”模式下完成了顶层设计开始实施。从制造业环节看,政策鼓励创新、扶持儿童、罕见病用药的开发、以及国产药械的发展,如优先审评审批制度、MAH制度和短缺药集中生产等相关政策的出台,如表1;从流通环节看,政策促使缩短流通环节、压缩中间环节利润、加强检查和合规管理等,如“4+7”带量采购、两票制和鼓励连锁等政策,这些重大变革给行业带来了机遇和挑战,其中药品集中招标采购影响巨大,成为撬动“三医联动”改革的支点,“三医联动”集采和控费并举,保证了药品质量的同时,以量换价降低药品价格,该举措从根本上改变了医药行业竞争模式。我国正处于从原料大国向制剂大国转型,由普通制剂向高端制剂转型的时期,淘汰落后产能,推进创新药进程、加速仿制药一致性评价仍为医药行业发展的趋势。靠仿制药赚取丰厚利润的时代已经过去,企业应做好应对策略迎接新形势带来的挑战,未来药品的质量、创新及成本将成为企业核心竞争力。从医保支付能力,医药工业增长,企业研发投入等层面,医药行业的发展仍被长期看好。仿制药企业要立足发展,首先是向制造类企业靠拢,通过“高性价比”和“生产规模”取胜,原料药+制剂一体化,最大化发挥生产规模效应,其次加强研发能力,开发竞争格局好的难仿品种,加大创新药的研发投入,仿制药企业只有通过提升研发能力、生产能力和产品集群化,才能提高企业竞争壁垒。

表1 新医改政策框架与变革趋势

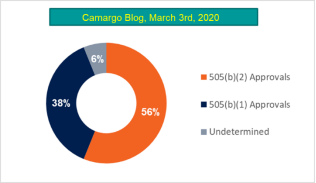

药物制剂创新优势凸显,美国改良型新药的审批数量超过新分子实体,改良型新药仍是我国创新药开发的优势之选

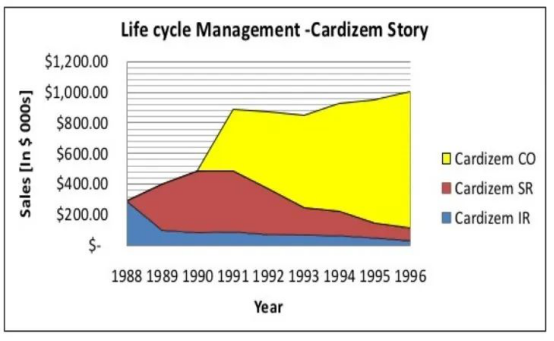

新分子实体药物(NME)研发从早期药物发现阶段,经过临床研究,最终审批上市生产,平均历时15-20年,药物研发周期长,成本投入大,面临的风险高,但成功率却很低,市场回报也不确定成正比。近年新分子实体药物开发难度越来越大,新剂型、新给药途径、新处方工艺新药,因具有研发成本低(仅为化合物新药开发成本的1%~3 %)、周期短(约占化合物新药开发周期的1/2~1/3)、附加值高、回报率大等原因,越来越受到关注,所占新药申请比例也越来越高。美国FDA批准药物主要分为两大类:新药505 (b)和仿制药505 (j),新药又分为新分子实体505 (b) (1)和改良型新药505 (b) (2)两类。2015年,FDA共批准33个新分子实体(NME)和12个生物制品许可申请(BLA),但通过505 (b) (2)途径批准的新剂型(3类)、新处方(5类)新药高达50个。近年505(b) (2)占比也逐年增加,2019年FDA批准新药中505(b) (2)占比高达56%,如图1。与NME相比的一次性创新,改良型新药的改良进程永无止境,如双氯芬酸有40年改良创新的研发历程;同时NME的研发最终产生一个产品,而改良技术是一个平台,可以产生系列产品,如ALZA和Tris公司的研发模式;再者,NME存在专利悬崖问题,而高门槛制剂可以延长产品生命周期,长期独占市场,如图2,Cardizem通过两次制剂改良,从1988年的3亿美金增长到了1996年的近10亿美金,生命周期也延长了近10年。改良型新药更重要的意义在于解决临床需求,可以减毒增效,增强患者依从性。

图1 2019 FDA CDER 批准新药占比

图2 Cardizem两次改良制剂的市场增长情况

近年我国在加快创新药研发进程的新形势下,新型药物制剂更是创新药研发的重要方向,是医药企业生存和发展的优势之选。我国制剂及其相关行业的发展仍处于相对滞后状态,国内创新制剂使用比例较低,且多为进口品种,一般国际上一个原料药有10几种制剂类型,而我国仅为3种左右,并且主要是技术含量低、附加值少的普通制剂。全球范围内,仿制药占整个医药市场的比例为30%,创新制剂占比为15%,但在美国,仿制药市场规模仅为700亿美元,占比为21%(美国商务部,2016),而创新制剂为1036亿美元,占比为31%(world drug delivery summit,2016),但我国的仿制药市场占整个药品市场的比例高达64%(美国商务部,2016),发达国家仿制药占比几乎不超过50%,因此创新制剂仍然是我国亟待提升的重要方向。

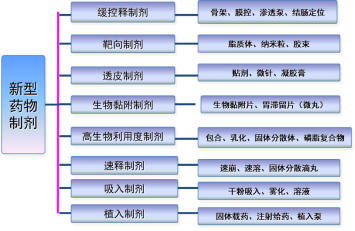

新型药物制剂的仿制、创新药物制剂的研发及药物制剂海外注册是医药企业布局药物制剂创新发展的主要方向

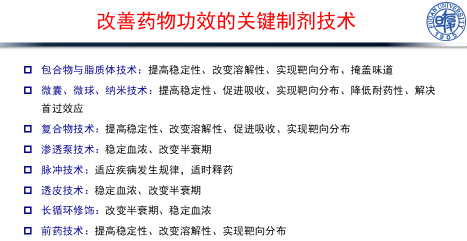

药剂学最初是实现药物的给药形式,解决药物的成型性问题(formulation),如改善药物稳定性、掩盖药物的嗅味,改善药物的刺激性、便于运输储藏等,随着药物开发对制剂的需求,其功能定位升级为改善药物功效,解决在体内的递送问题(delivery),如改善药物成药性问题,根据疾病需求实现控时、控位、控速,或开发环境响应型药物等。近年,药物制剂衍生出许多新制剂类型,主要包括缓控释制剂、靶向制剂、透皮制剂、生物黏附制剂、高生物利用度制剂、吸入制剂和植入制剂等,如图3。

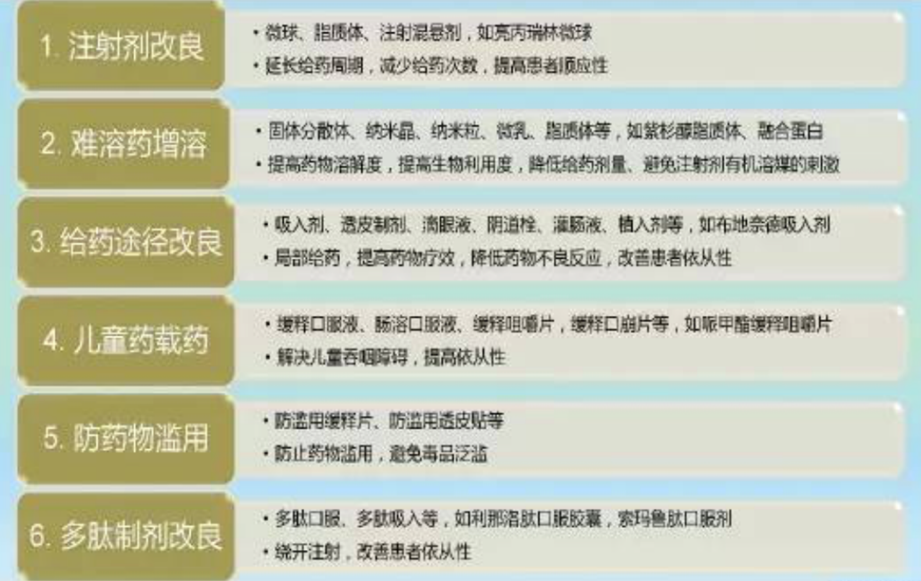

图3 新型药物制剂的类别

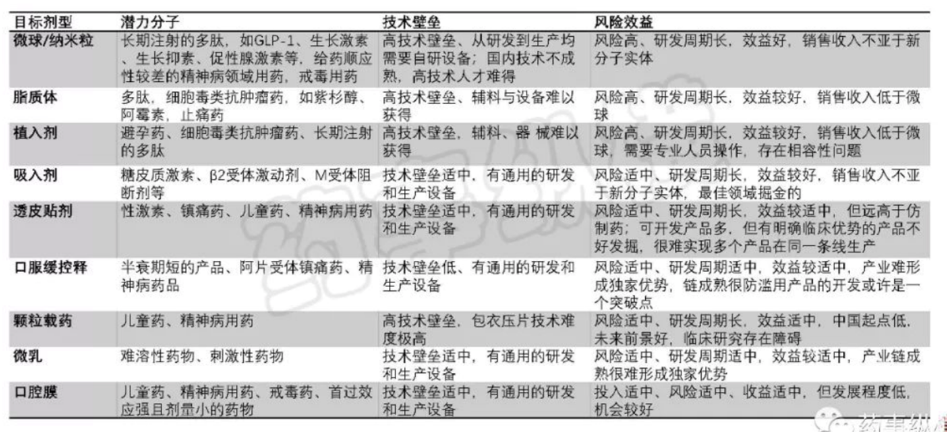

为提高竞争优势,制药企业需先从新型(复杂/高端)药物制剂的仿制着手,根据仿制药研制的要求,突破关键技术壁垒,抢占市场先机,如石药、恒瑞、齐鲁开发的注射用紫杉醇(白蛋白结合型),广东东阳光药业研发的艾司奥美拉唑肠溶片,以及北京泰德研发的氟比洛芬凝胶膏剂,均取得了较好的市场回报。企业就新型仿制制剂品种的选择问题,可根据国内外上市获批的新型制剂品种寻求差异,从中筛选新型仿制品种。各种制剂类型的开发难易程度不一,如表2,微乳技术壁垒适中,而脂质体和微球纳米粒技术壁垒较高,企业在制剂选择时应根据需要解决的实际问题出发,在突破关键技术壁垒中,寻求发展,如图4,脂质体技术解决药物稳定性和溶解性问题,渗透泵技术解决半衰期问题。对于具有实力开展创新药物制剂研发的企业,创新可从以下几个主要领域开展:注射剂改良,难溶药增溶,给药途径改良,儿童药载药,防药物滥用,多肽制剂改良,各种技术各有特性,如图5。难溶性药物的增溶是制剂开发普遍面临的技术难题,一般通过调节PH值、制备成盐、固体分散或高分子胶束等技术方法可解决,近期热熔挤出技术是药物增溶的热点,国外已有很多该技术药物上市,国内还未有药物上市,具有创新基础的企业可开展此技术研究开发产品。另外,近年迅速发展起来的3D打印技术、纳米晶技术和微球干粉技术给行业带来了创新思路,企业可追踪这些创新技术布局开发自己的产品线。

表2 各种技术的壁垒与风险程度

图4 改善各种药物功效的技术

图5 药物制剂创新的主要领域

中国仿制药制剂工艺已达到成熟阶段,实现了制剂国际化“零”的突破,但与印度仿制药相比有待提升

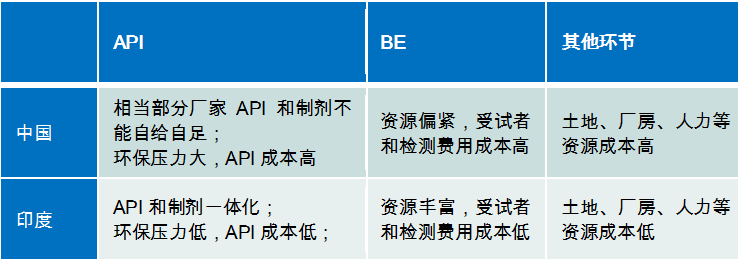

中国制剂工业近年发展较快,截止2020年5月,我国研制的仿制药已获得美国FDA批准上市的制药公司共有30家,涉及200个产品的批件,如表3,其中位居首位是南通联亚药业,获得了60件产品的批文,其次是华海药业,获批57件。仿制药FDA获批数量的迅速增加显示中国仿制药产品已达到国际标准,打入国际市场,但市场回报率有多大有待考证。与仿制药大国印度对比:中国相当一部分厂家API和制剂不能自给自足,环保压力大,API成本高,而印度制药公司大多数API和制剂一体化,环保压力低,API成本低;中国仿制药做BE的资源偏紧,受试者和检测费用成本高,而印度则资源丰富,受试者和检测费用成本低,如表4,加之土地成本和人力成本,目前与印度仿制药相比之下,中国仿制药在国际市场仍缺乏竞争力。因此,仿制药制剂的发展要在保证环保、人员福利的前提下,降低研发生产成本以提高竞争力。提高中国仿制药竞争力可从三方面考虑:第一,提高制剂技术水平,第二,提高自动化程度,第三,实现高产能、高效率的连续化生产。

表3 国内药企获得FDA的ANDA批准情况

表4 中国与印度仿制药现状对比

ALZA公司采用渗透泵控释递送系统开发505(b)(2) 产品成为药物递送系统的成功案例

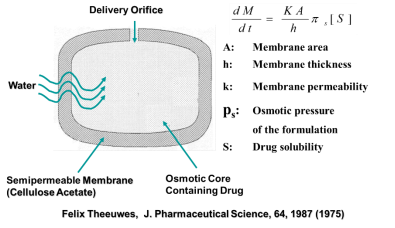

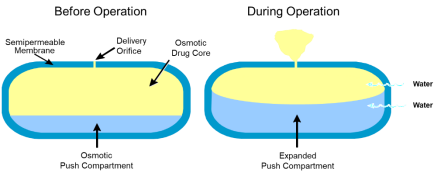

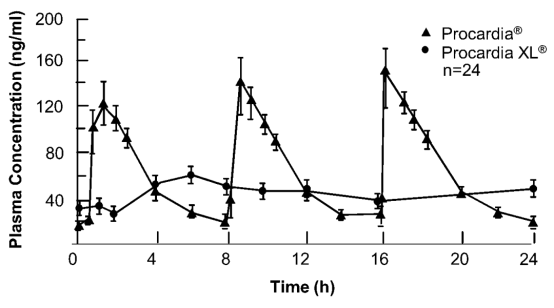

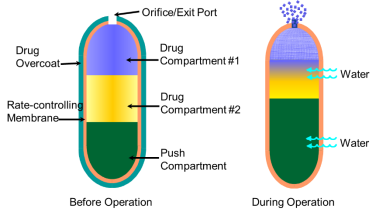

Alex Zaffaroni 创建的ALZA公司作为全球药物递送系统先驱,创立于1968年,至今已开发了基于药物递送系统革新的商业化产品30余个,拥有3000余件全球专利及覆盖面极广的药物递送平台技术,2002年被Johnson & Johnson以127亿美元收购。ALZA开发的渗透泵控释系统(OROS®)是采用荷兰化学家Jacobus Henricus van’t Hoff发明的渗透压原理设计而成,第一代渗透泵为单室渗透泵片(Elementary Osmotic Pump, EOP),原理是利用醋酸纤维素的半透膜包裹药物,药物因透过半透膜吸入水分溶解,产生内外渗透压差,膜内高压会将药物通过膜上孔洞缓慢压出膜外,如图6。为解决第一代渗透泵无法递送难溶药物问题,ALZA开发了第二代推拉式渗透泵片(Push-Pull™ System),原有药芯改进成了双层:推舱+药芯,如图7,辉瑞开发的治疗高血压的Procardia XL(硝苯地平控释片)就是采用了二代渗透泵,因Procardia能在血液中保持较好的稳态,如图8,最高销售额高达10亿多美元。第三代为增速释放三层推拉式渗透泵片,杨森Concerta采用此技术,市场销售也超过10亿美金,该技术较为复杂,如图9,膜内由三部分组成,半透膜外增加了药物包衣包裹,药物的缓控释效果更佳。ALZA公司的渗透泵控释递药系统的成功案例展示了企业追求制剂创新,同样能带来巨额市场回报。

图6 第一代渗透泵——单室渗透泵原理示意图【1】

图7 第二代渗透泵——推拉式渗透泵原理示意图

图8 Procardia XL®第5天的稳态血药浓度

图9 第三代渗透泵——增速释放三层推拉式渗透泵原理示意图

以临床刚需为驱动开发具有竞争优势的505(b)(2) 产品是企业发展的核心策略

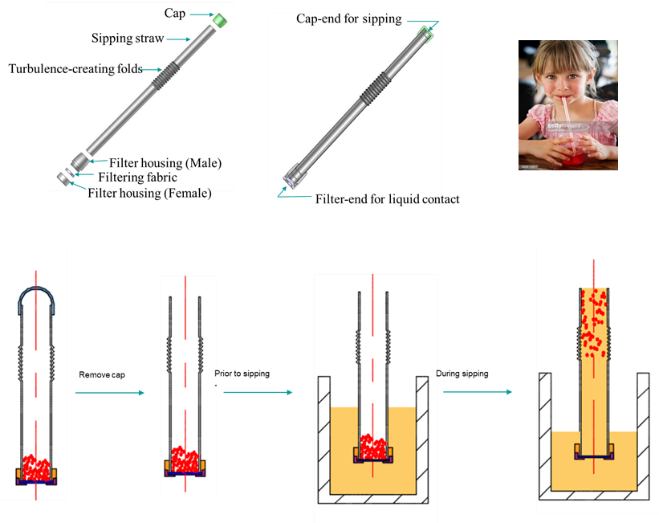

开发具有竞争优势的505(b)(2) 产品,汉都医药技术团队认为应从未满足的临床需求出发,精准挖掘临床痛点,找出产品的技术难点,如果做创新制剂技术,还需构建技术平台。根据多年经验,汉都医药发现了口服缓控制剂中胃肠道上端滞留时间短是临床痛点之一,如治疗帕金森病的左旋多巴药物就面临此问题,因胃肠道上端滞留时间短,血药浓度的剧烈波动可加速病情进展,汉都医药开发的胃肠道上端定位控释系统(UGi-Pump®),其是控释制剂技术和胃肠道滞留装置结合,解决了胃肠道上端滞留时间短,吸收窗口窄,血液浓度波动大,给药频繁等问题,该技术提供了一种非创伤性连续给药新方案。在抓住临床痛点后,突破技术壁垒是关键,如针对帕金森晚期病人需要高剂量的左旋多巴药物,而UGi-Pump®系统的高载药量是关键技术的瓶颈,目前公司已经解决了该问题,系统的载药量可高达750mg。另外,公司寻得儿童和老年用药是临床亟待解决的问题,汉都医药同时在开发儿童和老年人药物递送系统(AcuSiS® ),如图10,AcuSiS®已在美国提交pIND,并得到FDA满意回复,因该装置的特殊性能,被FDA认为可以以包材申报DMF,用于更过临床药物递送。

图10 汉都医药开发的儿童和老年人药物递送系统(AcuSiS® )