发展芯片产业是中国科技真正崛起的必经之路,科创板的推出为集成电路企业提供相对宽松的上市环境和便捷的融资渠道,正极大促进我国“中国芯”产业发展。

6月1日晚间,上海证券交易所官网显示,两家浦东集成电路企业——中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“中芯国际”)及盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“盛美半导体”)科创板IPO获得受理。值得关注的是,国内晶圆代工龙头中芯国际拟募资200亿元,募资额创下科创板新高。

到2025年,浦东六大硬核产业将全部达到“千亿元级”规模,其中集成电路全产业链规模达到4000亿元实现3倍增,占全市比重提升至80%。一年多以来,浦东集成电路企业安集微电子、中微半导体、晶晨半导体、晶丰明源、聚辰半导体、乐鑫科技等科创板上市公司已成为各自领域的佼佼者,随着实力雄厚的“中国芯”企业不断“入驻”科创板,资本+科技将实现能级倍增,助力浦东全链条产业体系打造全球竞争力。

彰显浦东科技创新硬实力

产业链国产替代化加速

当前我国集成电路产业在关键核心技术、产业基础、产业投资、产业链整合升级等领域面临激烈的国际竞争,科创板的推出给产业带来新的想象空间。

招股书显示,此次科创板IPO,中芯国际拟募资200亿元,分别投向12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、补充流动资金等三个募投项目。

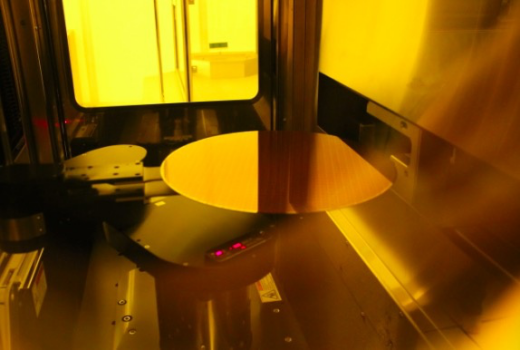

作为中国大陆规模最大、技术最先进的集成电路芯片制造企业,中芯国际从250纳米起步,目前可提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务,也是中国大陆第一家实现14纳米 FinFET 量产的晶圆代工企业,代表自主研发集成电路制造技术的最先进水平。

记者了解到,此次募投的“12英寸SN1项目”是中芯国际旗下专注于14nm(纳米)及以下先进工艺的中芯南方厂项目,该厂位于浦东张江。该厂内国内首条14纳米及更先进制程(FinFET)生产线在去年三季度量产后正持续扩充产能,预计7月将达到9000片,12月将达到1.5万片。

尽管要迎头赶上世界最先进工艺仍有待时日,但不少业内专家认为,中芯国际14nm市场需求景气向上,带来更广阔市场空间。同时,由于突破FinFET工艺,“N+1”“N+2”代先进工艺推进有望超出预期,中芯国际在先进制程节点不断突破,正缩小与国际先进大厂的差距。

集成电路产业作为战略性新兴产业的重要一环,也是浦东科技创新的主战场之一。与中芯国际同一天获科创板IPO申请受理的盛美半导体,也拥有强劲的科技硬核实力。

十余年前盛美半导体落户浦东张江,专攻单晶圆清洗方案,并于2009年独创了兆声波清洗(SAPS)技术,随后首台12英寸45nm单片清洗设备进入SK海力士生产线测试,由此盛美半导体开始与SK海力士展开长期合作。这也是我国首次将具有自主知识产权的高端12英寸半导体清洗设备销往海外市场。

经过了十多年的研发和技术积累,如今盛美半导体已成功进入了全球一线半导体制造企业的生产线,客户涵盖了长江存储、中芯国际及华虹集团等厂商。

据招股书显示,盛美半导体的发展目标是力争跻身综合性国际集成电路装备企业的第一梯队。

浦东补齐产业链“短板”

“千亿百万”目标有望提前完成 实现能级倍增

当下,新基建的实施为我国集成电路产业提供了难得的发展机遇,拥有集成电路设计、制造、封测、装备完整产业链的浦东正扮演重要角色。而立之年的浦东,正向“经济总量突破2万亿元”目标迈进,浦东六大硬核产业将是倍增行动的主要落脚点。

其中,起步早、定位高的集成电路产业是一个技术密集型、人才密集型和资金密集型产业。业界认为,中国在芯片设计、制造能力和人才队伍方面与国外还存在着差距,浦东正在这些方面加紧补齐短板、快速追赶。

今年4月,上海集成电路设计产业园在浦东张江宣布开园,依托上海芯片制造产业集聚和产业链齐备的优势,通过实施“千亿百万”工程,聚焦千家企业、形成千亿元销售规模、汇集十万人才、打造百万空间。目前,园区正围绕人工智能、5G、智能驾驶、物联网、存储器、架构(RISC-V)等重点领域,多方引进行业龙头企业和细分领域领先企业。

预计到2025年,上海集成电路设计产业园将实现销售收入1000亿元,建成有全球影响力的集成电路设计产业园区。

张江高科为上海集成电路设计产业园的开发主体。据张江高科总经理何大军透露,园区各项开发进展顺利,“千亿百万”目标有望提前完成。

随着浦东集成电路产业成长至千亿级,硬核科技不断诞生,科创板所搭建的高效对接平台,以资本市场形态吸引积聚社会资金,为重大科技创新进行资本赋能,将助力浦东孵化出一批全球性创新型科技项目,攻克卡脖子“硬科技”,浦东硬核产业版图也将日渐清晰。