浦东 | 专注机器视觉,打造人工智能行业“国家队”

短短不到一年时间,临港科技城企业云从科技从原有的几百人团队规模,扩张到现在的千人规模。这家从中国科学院走出来的“AI独角兽”,带着火一样的创业激情,在人工智能的航道上一路奔跑。

十三年前,周曦在美国,跟随Thomas S. Huang院士进行计算机视觉方面的研究,2006年到2011年,拿了6个计算机视觉方面的世界冠军。

2015年,周曦在中国科学院与佳都科技、杰翱资本的支持下创办了云从科技,充分将研究院内的高新技术产业化。“2015年国家鼓励创新创业,我们看到这张照片上当时为我们科研团队鼓励送行的是李市长和韦书记,给我们每个科研人员带上大红花和发证书。”周曦说。

谈及这段经历,周曦表示:“有个电影叫《无问西东》,这有点像当时学子到大西北创造两弹一星的感觉,我们很高兴、很荣幸。我们从中科院走出来,把我们在院所里的科研成果运用到实践中,能真正为国家智能化产业技能服务,这也是我们的骄傲。”

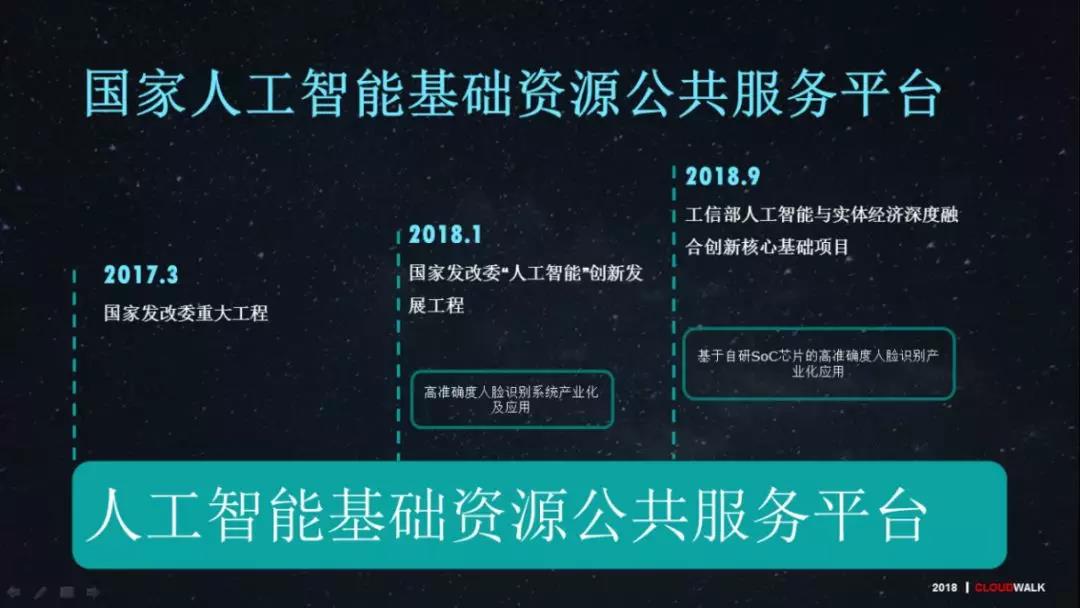

1、发布国家人工智能基础资源公共服务平台

2017年3月,国家发改委确定云从科技承担国家“互联网+”重大工程——“人工智能基础资源公共服务平台”建设任务。对此,周曦表示:“国家发改委授予我们这个平台的定位,是希望把以前散落的计算资源、数据资源、平台资源结合起来,通过人工智能整合升华,服务到各行各业实现全方位的产业升级,同时培育一系列的人工智能上下游企业,能够把整个智能化生态也建立起来。”

2018年1月,国家发改委确定云从科技和公安部一所旗下的“北京中盾”承担国家“人工智能”重大工程——“高准确度人脸识别系统产业化及应用项目”建设任务。周曦表示:“我们非常荣幸又承担了国家发改委的人工智能系统产业化应用平台,这么多任务给到云从,我们一方面感觉到非常荣耀,另外也感觉到压力非常大。”

2018年9月,云从科技的“基于自研SoC芯片的高准确度人脸识别产业化应用”入选工信部人工智能与实体经济深度融合创新核心基础项目。

2、解决算力、智力、数据等资源稀缺

目前,云从科技的国家人工智能基础资源公共服务平台已正式投入运营:

一、银行层面,为包括农行、建行、中行、招行总行等400+银行提供了平台服务,日均调用2.16亿次,同时为14.7万家社会网点提供服务。当然在我们银行整个行业应用里,有53种解决方案和应用场景。

二、公安领域,有5个部级平台的在建。

三、平台上,29个省市机构上线了云从的平台,公安行业的产品解决方案达到了27种。

四、机场领域,每天吞吐量达到6千万,目前在整个国内民用枢纽机场有60家以上都是用云从的生物识别技术。机场整个技术准入PK中,云从排名第一,机场整个应用场景达到了22种。

数据、智力以及算力是人工智能技术在各行业落地时必不可缺的基础资源,但这些资源通常又很稀缺,国家人工智能平台的发布就是为了解决这种基础资源稀缺的问题。

云从科技在芯片、超算能力、以及云平台等方面着手解决算力稀缺的问题:与英特尔、英伟达、寒武纪、海思等国内外头部芯片公司达成了合作;与浪潮、曙光等超算公司合作;同时也与金山云等云计算平台合作。

智力资源的本质是人才,云从自己有三层人才架构,还与海内外顶尖高校与科研机构进行产学研一体化合作,如中国科学院、上海脑科学与类脑研究中心、上海交通大学、UIUC等,以实现实验室技术的商业化。在承接台国家人工智能平台之后的十八个月里,云从已经有了智力资源上的典型成果“跨境追踪”。

数据的开发向来棘手:一方面行业数据的价值巨大,各个行业都希望最大限度地挖掘数据的潜力;另一方面,数据孤岛以及行业数据的敏感性使得数据难以打通,同时数据隐私问题也越来越成为各个科技公司不得不直面的达摩克利斯之剑。

周曦在介绍国家人工智能平台时表示,云从科技通过与行业标杆企业合作,联合挖掘数据价值,开发数据应用。

云从科技在整合算力、智力、数据等资源的基础上,在上层搭建技术平台,促进AI在金融、安防、交通、零售、教育等行业的落地。

在去年10月12日举办的“国家人工智能基础资源公共服务平台发布会暨第二届人工智能金融创新峰会”上,云从科技与中国联通大数据有限公司、中国民航管理干部学院、金山云、浪潮集团、中国邮政集团公司软件开发中心举行了联合签约仪式,达成全面战略合作。据悉,去年10月8日,云从科技宣布完成B+轮融资,中国国新、国科控股旗下上海联升资本、广州产业投资基金、广东粤科金融集团、渤海产业投资基金等多个国家级基金进入,同时苏州元禾原点、广州越秀金控,刘益谦等老股东跟投。随着在各行业领域的迅速拓展,云从科技已成为中国自主人工智能技术产业化的领军者,是名副其实的“人工智能产业化国家队”。

对此,周曦表示:“人工智能是国家战略,是国家非常重要的使命,云从怎么做到从核心技术企业,到一个人工智能的平台企业,带动整个产业,建立整个生态,怎么完成国家的重任?我们每时每刻都在思考这个问题。”

3、人工智能产业五步走

在中国,只要进入车水马龙的城市核心区、接踵摩肩的交通枢纽,肯定少不了视频监控的保护,在高铁机场过安检、入住酒店或到上班签到时使用人脸识别系统已是很普遍的事了。千篇一律的人脸识别提供商,究竟云从科技如何做到万里挑一?

从云从科技的视角,周曦交出了自己的答卷。

他认为,从核心技术企业,到人工智能的平台企业,带动整个产业,建立整个生态,有五个步骤:

第一步,解决学术成果领先性的问题;

第二步,验证成果在行业里是不是能实战,解决在使用环境中的问题;

第三步,得到验证的核心技术要形成产品和解决方案,真正商业化落地,真正帮助行业;

第四步,搭建行业平台,提升整个行业智能化水平;

第五步,建立智能化生态体系。

只有从L1实现到L5,才能把整个国家重托完美完成,交一份100分的答卷。根据周曦的介绍,L1和L2这两层,是技术研究落地问题,L3、L4是行业研究落地的问题,L5是生态的问题。

L1-从感知到认识决策的核心技术闭环:人脸识别 → 人机交互 → 脑科学和智能分析

周曦认为,L1和L2关键点是,整个核心技术可以研究的范围非常广泛,人工智能是一个浩瀚的研究海洋,平台到底应该研究什么东西?研究的宽度是怎么展开的?L2的问题是说,研究的所有技术怎么落地,怎么证明是能够解决实际产业问题的。

周曦说:“云从科技初始来说就是人脸识别的公司,打造人工智能的眼睛;有了眼睛,下一步我们就要做五官,就是人机交互,我们叫感知。再往后做它的大脑,就是认知和决策,就是脑科学。”与有些人工智能企业追求宽度的发展路径不同,周曦认为,“云从的这个发展路径形成了解决方案的闭环,能真正把产业里要解决的人工智能问题完整的解决掉。我们真正研究产业问题得到产业中去,从产业中来,而不是一味追求宽度。”

据周曦介绍,云从科技在这个研究方向上,搭建了三级研发架构,在美国前沿的阵地有联合实验室,在国内中科院、上海交大有两个大的技术支点,还有五大研发中心,加起来有超过700人的研发团队。云从科技从硅谷各个公司引进了一系列的顶级科学家,将领先的东西吸收回国,进行融合创新,形成云从自己的知识产权。

“在中科院、上海交大研究领域里,我们专注于交互的技术,我们在国家的脑计划南方中心,也是首批入驻,形成脑科学研究闭环。”周曦说。

对于取得的成绩和突破,周曦表示,重点是两大方面:一、闭环可以非常快速的解决问题,快速的适应不同场景;二、能做到跟专家交互,通过对脑科学的研究,不再是以前深度学习黑盒子的思维,可以把专家的知识、人的知识和大数据的能力整合到一起。

L2-实战科学化:我们做出的每一个产品、技术是完全可验证的

周曦认为,实战化方面一定要科学化。他表示:“人工智能其实有很大的问题,早期普通的工业产品都有严格的测试条件,科学是什么?科学就是要可验证、可重现的东西。”

周曦举例说,我们可以做100次碰撞实验,可以高温、振动、检测产品质量标准,但是人工智能的环境,比如说视觉,光线角度、遮挡表情是不可控的。所以科学院花了数年时间把这些因素全部科学化。

周曦介绍说:“我们做了可拆卸、可移动的毫秒级人像采集阵列,可以把所有的阵列拿到通道、马路、大厅里,实战中采集可重现的应用。我们把所有的导轨建好,做出的每一个产品、技术才是完全可验证的”,此外,他还表示要强调一点,实战还是要有科学精神,要不怕麻烦的解决科学问题。

L3-解决行业关键痛点,L4-助推行业整体升级

谈及这两步,周曦表示,L3就是我们怎么样能够真正帮行业解决问题,L4就是怎么全面助推产业升级。

L3里云从的解决思路是什么呢?周曦认为:“一定要进入行业,跟行业专家在一起,解决行业关注的问题。我们在L1、L2的时候,解决方案是有延续的,感知、认知到决策,因此具备了解决整个方案闭环的核心技术能力。如果跟行业技术专家真正深入在一起,要拥抱行业专家,把黑盒子打开才能解决行业问题。”

云从在这种思路下,跟四大行、公安部、民航总局、证通证券等都有联合实验室。周曦介绍到,在银行业的各个业务线,云从科技有52种解决方案,涵盖了存在的各个环节,有智慧安全、智慧风控、智慧营销等。

此外,周曦表示,助推整体行业的产业升级,就要进一步把这50多种解决方案抽象出来,形成公共部分,定义好一个行业平台。同时在下层提供基础能力,最后将各个应用场景里的应用,全面连接起来。

基于这个思路,云从科技在国家平台整体布局上,拓展到各个行业平台,再向外扩展到各个场景的实际解决方案应用,再汇聚到上下游,形成整个产业平台的大布局。

L5-打通产业链,形成人工智能产业共融生态

周曦认为,最难的是L5,如何帮助整个人工智能产业链实现这样的要求,难度非常大。难点主要在于人工智能企业面临的三大难题:一是技术难题:人工智能从核心技术开始研究,研究周期长、投入大;二是产品难题:从核心技术做的产品,离最终市场距离很远,链条很长;三是市场落地难:市场有准入的难题,有核心资源能不能获得的问题及能不能跟原有系统对接等。

基于这些难题,云从科技想要布局人工智能产业共融生态,就要做到能够闭环,能够实战,能够全面助推,解决全方位问题。

对此,周曦表示,首先,云从的技术宽度能帮助它形成闭环。第二,从产品来说,云从的思路是利用现有的行业地位,承接国家平台的任务,打通产业上下游。最后,从芯片开始,到供应链、算法、集成,形成一套生态体系,反向把能力提供给人工智能企业,帮助它快速缩短产品的实现周期。第三,从市场来说,云从把行业平台很好的连接起来了,解决了很多企业准入的问题。

对于打通产业链,形成人工智能产业共融生态,周曦信心十足,他说:“基于国家平台我们有很好的技术和产品,可以通过这个平台快速进入到这些重要的行业。有了技术、产品、市场助推,我们就有信心打通这个产业链,真正实现从硬到软,从产品到解决方案,从一个行业到多个行业,最终形成整个人工智能产业共融的生态。我们也希望在云从的努力下,在政府、中科院支持下,在所有合作伙伴配合下,能为国家2030人工智能伟大计划出力。”

跨界共享与融合发展是这一阶段人工智能的关键词。人工智能到底怎么用?背后的本质是人工智能如何能解决各行各业应用的难题、解决技术研究落地问题、解决行业研究落地的问题、解决生态的问题。人工智能史无前例的处在国家战略的高度,科技企业企业家担子都很重、不止是创新的喜悦,增长的幸福,更多的是对不确定性的把握,对未知的判断,对未来的布局。云从科技在摸索的道路上大步前行。

“科技非孤道,薪火传世间。”从专注技术的科学家,到率领人工智能公司走向市场化的企业家,周曦走出了舒适区,经历着个人角色的转变。他当年选择离开中科院创立云从科技,为的是用人工智能技术创造更多可能。如今,云从科技已成为中国银行业第一大AI供应商,正在逐步实现这个愿景。未来,在“中国智造”的前景下,愿云从科技能继续攀登技术高峰,让中国各行业智能化水平不断提升。