Facebook5000万用户信息遭泄露

并涉嫌影响美国等多国的选举

和英国脱欧公投丑闻

多国已启动调查

全网爆发“删除脸书”运动

Facebook股价大跌

市值缩水近500亿美元

扎克伯格公开道歉:

“公司有责任保护用户的隐私,

如果做不到,就不配为用户服务。”

然而李彦宏却不这么想

在他眼里

中国人只要能方便点

隐私什么的不会很在意

李彦宏说:“网络可搜索的数据只占数据总量的20%,剩下的80%全在企业手中,如果能将所有数据聚集起来,将最大程度实现数据的功用。中国人对隐私问题更加开放,或者说没有那么敏感,如果要用隐私来交换便捷性或者效率的话,很多情况下中国用户是愿意这么做的。”

3月26日

李彦宏在2018中国发展高层论坛上

事关数据隐私的一句“肺腑之言”

让人如鲠在喉

惹来一片争议

李彦宏这番话乍一听很刺耳

不过仔细一想却是句“大实话”

不得不承认

正是庞大的数据

支撑起了中国互联网的一片欣欣向荣

而且在隐私保护方面

不少中国人的确有所欠缺

李开复:中国AI的优势在于庞大的数据

“中国有数据方面的优势,人口多、市场大,智能设备和数据搜集会加速中国AI发展,而且投资方面也超过了美国。”

经济观察报:免费的才是最贵的

中国用户往往能够用一点小甜头就获取其个人数据,比如许多一分钱团购又不发货,最后你花了一分钱,他们还获得你的地址和电话,有的人在占小便宜的诱惑面前,基本不在乎自己的隐私问题。更不用提朋友圈内层出不穷的“小测试”,背后无一不是搜集数据在作祟。

但天上不会掉馅饼,免费的,往往才是最贵的。

网友:隐私和便捷是博弈,要自己衡量

@经营大师在成都:“正是有了开放开发搞活,才有如今经济的腾飞。”

@faunist:“相较于西方发达国家,中国人的确没太多隐私意识,毕竟也才刚脱离几世同堂的大家庭和计划经济时代。”

@SIRIAll:“好比授权支付宝查询我的公积金,原本查询公积金还要我密码和一大堆东西登录,后来到支付宝一键授权,我就对于我要查的东西一目了然了。这就是隐私换取便捷,很多时候我们是主动去授权的。”TA认为隐私和便捷本就是博弈的双方,需要自己去衡量。

也有人打抱不平

认为个别媒体“断章取义”

曲解了李彦宏的意思

他还说:“

只要我们认为利用这些信息可以让用户受益,并且用户同意我们使用他们的信息,那我们就会用。这就是我们衡量是否使用用户数据的标准。”

中大传设院院长张志安:李彦宏没那么极端

李彦宏的说法并没有网友所想的那么极端。李彦宏点出的事实是,多数中国网民对隐私保护的敏感意识没那么强,也表达了百度会在用户授权下使用数据。

如果在使用前加“合理合法”的使用、且强调“边使用边加大力度保护”,就不容易引发网民误解和争议。比如“尽管大部分中国网民对网络隐私的边界认知尤其隐私泄露的风险意识,还没那么强,我们依然要在给用户提供服务便利性的基础上,边合理开发数据、边切实保护好用户隐私。”要改成这样表述,争议才会少一些。

但李彦宏的一席话

多少能够代表百度的价值取向

难道在一家做数据生意的公司看来

中国人的隐私就这么“贱”吗?

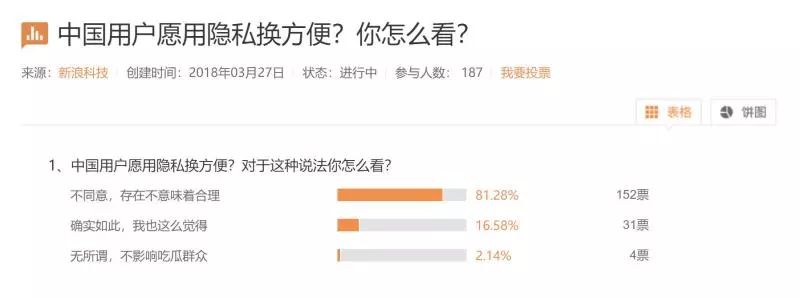

一项调查显示

81%的网友不同意用隐私换方便

网友:李彦宏话语中透出的价值观让人愤怒

@oufen9表示不想“被代表”:“谁允许你来代表本中国人了?”

@墨之铭 觉得“中国用户在个人隐私方面更加开放和不那么敏感”或许是事实,“但这并不代表不经人容许就可获得他人的隐私信息,更不意味着未经他人同意就可以默认拿走他人的隐私交易。”

@isssssac:“百度作为用户数据和隐私的‘代管者’,这种价值观取向,真的不敢苟同。”

@风季灵:“重点不在于李彦宏和百度有多么无耻,而在于这种无耻是多么肆无忌惮。”

@张流影 表示:“隐私问题就是很多中国互联网企业的原罪之一,无论怎么洗地都是洗不干净的。”

@塞巴斯酱米卡埃里斯:“对隐私问题,我可以更开放,但是是建立在你们这些采集隐私的公司对个人隐私管理更严格的基础之上!”

事实上

国内的互联网企业

在用户数据保护方面做得都不够完善

不仅是百度

不少企业都是带着“原罪”起家的

不久前,今日头条、蚂蚁金服、百度三家公司被工信部约谈,起因也是私自收集个人信息,工信部认为上述公司存在用户信息收集使用规则、使用目的告知不充分的情况。

还有一些互联网产品

看似尊重用户的隐私权

比如会提示调用权限

但操作起来却是赤裸裸的“霸权主义”

知乎@周赛:选择权加剧用户和企业间的不对等

知乎@周赛 对此有一个高赞回答:

“1、如果你不输入手机号,就用不了;2、输入手机号则表示同意注册协议;3、注册协议说明输入手机号则表示公司可以推送各种广告;4、从本公司泄漏出去的一切信息都不是本公司的有意行为。个别员工的行为本公司不予负责;5、本公司有权收录本公司有技术实力收录的一切信息。如果你反对,你可以选择不用。”

他认为,几乎所有产品都能够找到上述5条信息收录策略。表面上给了你选择,而这种选择权却加剧了用户和企业之间的不对等。

中央财经大学法学院副教授缪因知:国人隐私已经“被开放”

看上去国人似乎对隐私泄露无所谓,但这很大程度上是隐私已经“被开放”、人为信息刀俎,我为数据鱼肉的现实塑造的。在互联网巨头精心布局下,用户的同意权经不起考验。

行为经济学早已揭示,人并不是完全理性的,可能存在心理偏差,如低估未来风险,高估眼前收益等。决策时越遭遇压力、或利益关联,就变得越不理智。故而在各种吸引人眼球的‘场景’下,用户给出的‘同意’,未必符合其利益最大化。

之所以李彦宏一番话

能引起这么大的负面舆情

和百度以往的“黑历史”

以及中国互联网企业

不注重用户“隐私体验”等因素息息相关

那么其他做得好的企业是怎样的?

@差评君:Google“教科书式”隐私保护体验

在 Google 账号中,专门有一个“隐私权”的选项。在这里,Google 关于隐私权有一个综述,它会告诉你,你的隐私数据被拿去做了些什么,如果你觉得这个综述太笼统了,可以点虚线查看详情,比如具体会搜集什么信息、具体通过什么技术手段搜集。

它还会告知你,你的隐私数据是否会被共享给其他公司或组织,以何种原因何种方式被共享,并且告知分享敏感信息的时候会征求你的同意。

如果你不喜欢它收集你隐私数据的话,它会给你提供一个开关,由你自己决定是否开启,就算关闭了也依然可以正常使用服务。你甚至可以选择性删除一些你不想被记录的信息。

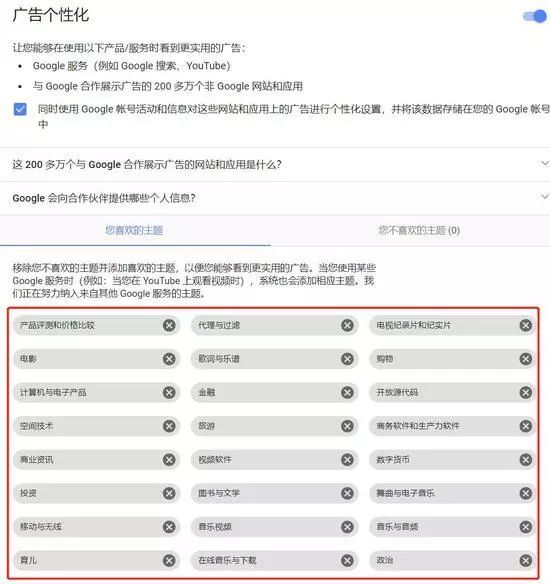

即便Google要给你展示广告,它依然给了你选择,看什么样的广告,不看什么样的广告。

即时是如此“教科书式”的Google

仍然时常被媒体曝光侵犯用户隐私信息

这也侧面反映出

仅靠企业自律是不可能保护好用户隐私的

专家:法律应为用户数据获取行为划定强制边界

乔治城大学战略洞察研究兼职教授艾米·扎尔曼在评论Facebook事件时说:“因为科技公司就是利用用户的数据来推送广告,这就是他们的商业模式。因此他们自己本身是没有内在动力去改革的,最终还是需要通过立法机构或者民意压力来影响。”

缪因知也认为,法律需要做的,不是保护互联网巨头们接受散沙般的用户们的“自愿同意”,而应该为它们的数据获取行为划定强制边界。“互联网服务商们应当详尽说明自身获取用户特定信息的意义、以必要为准绳;赋予用户明确的事前拒绝、事中关闭的权利;提示信息获取的风险。像Facebook一样的网络生态提供者,应当关注平台向第三方软件开放接口如图谱API的具体内容,并对第三方软件获取信息的必要性承担一定的审核责任,避免用户同意社交好友等他人的信息被授权。”

以往即便是上亿条数据的交易,由于缺乏司法解释,案件走不到诉讼程序往往不了了之。

所幸中国已经在网络数据保护方面做了进一步的探索,两项网络安全的法律条例开始施行。

在去年6月1日,两项网络安全的法律条例开始施行,非法获取、出售公民个人信息最低五十条以上即可认定为“情节严重”,达到入刑的标准。

三个月内,北京市海淀警方破获了30余起与此相关的案件。

“公司有责任保护用户的隐私,

如果做不到,就不配为用户服务。”

扎克伯格的这句道歉声明不仅李彦宏应该多看看,而且应当刻在所有互联网企业CEO的办公桌上。