中国创业者和美国科技媒体打交道时应该特别注意什么?以下为美国科技媒体 Red Herring("红鲱鱼")前亚太总监 Maggie Xiao 的部分分享。Red Herring 经常被与 Wire 相提并论,不过与 Wire 不太一样的是:它同时报道风险投资,并且是 2004 年左右第一个能看到风险投资和科技创业全球化并最先跨出硅谷这个小圈子的美国科技媒体。

三件最不能做的事

我们先来做排除法,最明显如果是国内创业者,我看到的只有一个问题:在国内,Pay to Play 很严重,但在美国媒体圈,你千万不能想着说通过给他钱来买他话语权,这是绝对不可能的。不光会觉得被侮辱,这可能是犯法的,包括很简单一种方式:我给你们 10 万块赞助费买你广告位,但你愿不愿派一个记者来写我?类似这样的。不过所有事情不能非黑即白,我相信个别人也会搞出一套自己的规则来,但从整体行业讲,你不能去跟一个记者说,我买你们 5 万块广告,你给我写篇文章。在美国,这是一个很严重的职业道德问题。

媒体行业的真正交易逻辑其实是:我以我流量换你广告位,但我自己生产的内容,广告商不能染指。我做这个 Deal,是卖出我流量或影响力,让你去和我的读者互动,但不是说去误导 Trick 读者:我收了广告商钱,但不和读者说明这是付费的文章。当然美国新媒体探索中,也有新型广告出来,不过整个交易逻辑基本是一样的,就是广告主做原生广告,但上面会标明“赞助商”,这种新类型广告也就是原生广告(其实会用原生广告,是中国企业的机会)。

不过迫于生存,美国也有些媒体在走擦边球,如 HP 会和 XXX 媒体做一系列很高质量文章,然后写:这是我们和 HP 一起创造的内容系列,而且这些内容有时质量非常高。同时,美国媒体界原生广告也有玩过火的时候,比如前段时间很大的一个事:帅哥汤姆克鲁斯所在教会(有人认为那是邪教,但它是合法存在的,所以法律上不认为它是邪教)有很多钱,然后一个很有名的杂志,非常严肃的一杂志,出了个封面,一打开就有个重量级的文章,读者就看,因为是非常好一些内容,很严肃内容,但看到最后,因为它是收费文章,但杂志在这个问题上讲得不清楚,很多人就不知道这实际上是那个教会的“软文/付费文章”。

因为这事,这个杂志受到很大抨击,最后不得不出来道歉。所以总体说,美国上得了档次的媒体不管是传统还是新媒体,没有拿钱砸出来的“软文”,基本上你还是要和记者保持各种各样联系,拿你“故事”说话,这是我非常希望强调的一点,就是你要多花时间去想一想,你其实应该怎么去和美国媒体说你的“故事”,而不是想着用钱解决,因为如果这么想,就是把所有问题都推到“钱”上,这其实是推卸责任的一种思维方式,然后你就可以不努力了:TechCrunch 没写我,是因为我没砸钱,所以我没责任。这是我要说的第一点。

第二,不要撒谎。如果记者问一些很难回答的问题,你可以拒绝,你觉得这问题太敏感,不想回答,这非常正常,拒绝是你的权利,但你绝对不要撒谎;第三,学会判断什么时候接受参访,什么时候不接受,你还需要有这样一个意识:有些美国媒体采访你,不是好事。比如业界有个不成文说法:如果《60 分钟》(美国最有名访谈节目之一)来电话了,千万别接。

首次联系,怎么说公司“卖点”

借用一个最简短技巧,就是“好莱坞式英雄境界”。好莱坞式电影和欧洲及中国都不一样,它有模式,里面一定有个英雄,然后有“英雄情结”,它里面英雄一定是受到了一个挑战,然后,这个英雄怎么去介入挑战。

这里重点是:你一定要把这个问题写得非常痛苦,然后说你怎么解决,你一定是在解决“人类”的某个问题,一定要把这个饼画大,让记者看到都很激动,知道如果他不 Cover 你,他就是一个失败者。

同时要从新闻角度说,让记者知道他能够再能把它写成“故事”。下面举个例子,因为我离开媒体后曾帮一个 SaaS 创业公司做合作创办人,而这个产品是帮助 45 岁以上的人群如何找到他们遗产受益者,那我就要把这个问题说清楚,然后把它放大:我们就用了最近 PRince 暴毙而没留下 Will 这个美国头条来启发记者,为什么有了我们 2 元一个月的产品就不会再发生这个问题。

CEO 要学会讲故事

美国创业公司什么阶段有专门内部 PR?这要根据公司资金和产品情况看,但早期 CEO 永远应该是这个 PR,要自己都做过一遍,CEO=Storyteller,不过很多创业者没意识到“故事”的重要性。你为什么要在你人生这个阶段去做这个事?你没办法编出一个东西,所以要去准备,但当你决定要讲时,你一定要十分努力、夸张地去讲,把一倍东西讲成十倍。

怎么正确理解你的胜利

目前科技公告分类三大方向:意见领袖、“被提到”、事件性发布。意见领袖最简单案例,就是最近美国 VC 都有更新博客,因为发现必须这么做才能赢得潜在创业者的心。美国最火 SaaS 博客基本都是 VC 在写,这就是“意见领袖”最 Rough 案例。

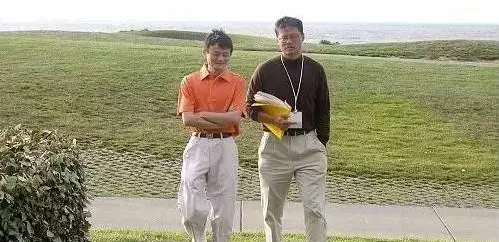

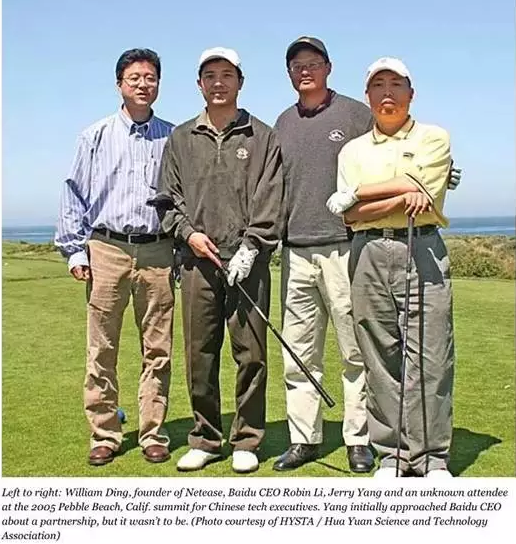

第二“被提到”:记者写另一篇文章时提到你,这也是你的胜利。我觉得很多时候你长期媒体战略里不光要多文章,你永远还要有这个思维,他提到你就可以了。举个例子:我曾负责硅谷华源科技协会,然后我当时目标是要让华源在西方社会里主流,因为华源主要还是在中国华人圈有足够曝光和品牌认证,但我希望所有西方主流媒体都能完全知道它的存在,所以当时就策划了一个事件,在阿里上市前 24 小时内,我给所有美国媒体发了张照片。

当时,雅虎入股阿里这个交易其实是马云和杨致远在华源科技协会的一个年会上,他们在一个卵石滩散步谈出来的。也就是说,我把这张 10 年前照片拿出来,然后耐心等到阿里上市前 24 小时,给所有美国媒体全发出去。这是扔炸弹,到处轰炸,然后看谁会接。我当时扔了 10 家,有 5 家爆了,结果是:借阿里上市这么大一个事,达到 5 家西方主流媒体同时报道华源,作为一个中国组织,突然在主流媒体并在那天都报了后,都看到这个。

《福布斯》每年最重要事情是公布《福布斯》全美 400 人,然后它那期准备把杨致远作为封面人物,这时他看到照片就说,我希望能把当年所有历史完整回归,我就说可以啊,我们当时有 20 个邮件来往,我帮他找到了当年所有这些当事人,最后我们甚至连段永平也找到了。

最后结果:在《福布斯》里你可以看到华源照片在里面,华源“被提到”了,这就是一个很好的公关。这里介绍一个很好的博 Mention 工具:HARO,里面美国记者会对他们正在写的话题寻求信息,你要是那个行业的,就跟他联系,很可能他在写时就 Mention 到你公司了;

第三,“事件性发布”。有几类题材可以吸引记者注意,最明显就是拿到融资,但这种题材 Techcrunch 可能报,这属于它媒体定位,但《华尔街日报》不一定;第二是产品发布,你正式版出来无论 IOS 版还是 Android 版,都可以去试,或你下载用户量达到多少恐怖量级,也可以说;

第三比如你跟谁签约,假设你跟谷歌签,很大的合作方,你也可以去说;

第四就是你正式成立公司,这个可能比较难理解,举个例子:最近美国最大一笔种子轮是投给一个做生物基因的公司,那个公司我听说已经筹划一年以上,然后你去他网站,什么也没有,但他实际前面运作了很久,然后被传得满城风雨这样,就是有很多铺垫在。

需要注意的文化差异

第一,“人情”在美国不是那么 Work。美国人把工作和生活分得很清楚,你也可以通过朋友引荐和记者见上面,但这是生活,是朋友交情,和记者要不要写你公司没关系,最终他们会不会写,还是取决于你们的“故事”是否有足够的故事性/新闻性,是否符合他们的内容定位;

第二,你约他出来最好直接说目的,不能说明天出来吃个饭但不说见面目的,国内可能比较喜欢先 Hold 住,但美国这边,目的越明确越好,特别是跟美国人。美国人非常讲高效率,一是他们很注重私人时间,另一他们对工作“投入产出”非常清楚,也非常计较。另一角度讲,中国很多文化不是言语表达的,这就要求你在西方语言环境里要成功的话,一定要锻炼自己口语表达能力,口语包括写,其实就是“讲故事”的能力;

第三,有些习惯在美国会撞墙。比如对不熟的人提要求,很多人,人也没见过,上来就会提各种要求:你能不能帮我联系下谁谁谁,帮我介绍下谁谁谁?我经常遇到这种情况。这里:美国人其实是很不怕麻烦别人的,但他会懂得一点:这个关系是需要“投资”的,这个投资不是说钱,而是我为什么要在你身上花时间。美国有个 Permission 文化,就是你允许我这么去做,那你见都没见过我,我当然没给你这个“允许”的能力,你见过我后,我们两个人聊天,有共同兴趣,那就没问题,这是文化差异。

美国文化会认为很多东西需要自己争取,没什么是理所当然的。他会想:我要给人家创造价值,然后去换他给我的价值,就是说:他会要求你帮助,但他觉得这是“对等”的。还有一个我觉得他们在开口时会先考虑是否是在“互相价值”上的添加,三方都有“共赢”情况下才去做,这是一个认同的东西,这方面文化差异挺大。

第四,不要撒谎,千万不要撒谎,因为一旦撒谎,后果非常严重。好比前面我说到什么是正确做法时去联系记者,你应该举证自己社会认证度,这会加分,但如果你说了一个你们共同认识的人,但结果实际上你和那人不熟,然后你说很熟,这样做非常不好;

第五,什么话都挑明说,不要有潜在期望值,这样会耽误你自己,因为美国人是这样:你不明说,他就不知道。中国企业家中,我自己没遇到过说给我多少钱让我去发什么内容,但因为我做的是媒体经营,不是内容部门,我遇到过很多这种情况,他过来说我赞助你,我赞助你会议或者说线下活动,然后他心里还有个没说出来的期望值,而这个期望值就是给我做一定的新闻报道,但他又不在合同里明确说,甚至说我签合同前已经说清楚,但他就是还会有这个期望值,直到有一天他提了这个要求,他觉得,哎呀这应该是理所当然的啊。但美国人不是这样的,合同里没有,那就是没有。

end-

*本文由上海国际人才网和微信号“硅发布”达成版权协议后经“硅发布”授权转载,禁止二次转载。

*文章仅代表作者立场,不代表本账号立场。